| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Entzerrer-Vorverstärker | |

|

|

||||

Entzerrer-Vorverstärker+A -A |

||

| Autor |

| |

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#1

erstellt: 24. Mai 2012, 09:39

|

|

|

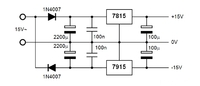

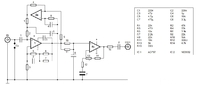

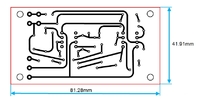

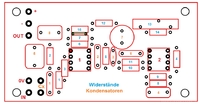

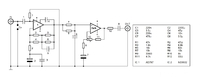

Man kann sich zur Schallplatte stellen wie man will, sie hat einfach nach wie vor ihre Anhänger. Und da vermehrt Verstärker verkauft werden, die keinen Phono-Eingang haben, also keinen Vorverstärker und keine Entzerrung sind solche Dinger gefragt. Sicher kann man für wenig Geld sowas fertig kaufen und falls man alte, zerkratzte Scheiben hören möchte ist der Vorverstärken noch schnell besser als die Platte. Wer jedoch neu mit diesem Hobby anfängt und den Platten die gebührende Sorgfalt angedeihen lässt möchte natürlich Musik, aber möglichst wenig Rauschen. Da sind die Billig-Konstrukte halt nicht unbedingt angesagt. Andererseits ist es auch nicht notwendig, riesige Summen auszugeben, um zu einer hohen Qualität zu kommen. Sowas ist im Selbstbau durchaus machbar. Hier ein Vorverstärker mit teils passiver Entzerrung und integrierten Schaltungen, nachfolgend das Schaltbild.  Zuerst gleich ein Hinweis: Ein Tonabnehmersystem benötigt zum optimalen Arbeiten eine angepasste Last. Normiert ist der Widerstand von 47k. Nicht normiert ist die Kapazität. Und damit diese passend eingestellt werden kann sind am Eingang jeweils die Anschlüsse "Cx" vorgesehen. In diese können entsprechende Kondensatoren eingesetzt werden. Zum Test lassen sie sich einstecken, wenn man entsprechende Buchsenleisten einbaut.  Ist die Auswahl getroffen, kann der Kondensator mitteld Steckerstiften oder durch direktes Einlöten in die Buchsen fixiert werden. Zur Schaltung: Gezeichnet ist ein Kanal und da sind jeweils drei OPV verbaut. Der erste ist der rauscharme AD797 als Vorverstärker mit der Gegenkopplungs-Entzerrung von rund 3180 Mikrosekunden und 318 Mikrosekunden. Diese Entzerrung wird durch C2 zusammen mit (3180) R5 und (318) R6 parallel R7 gebildet. C3 an diesem OPV dient der Kompensation und der Klirrreduktion und ist im Datenblatt entsprechend angegeben. Die Parallelschaltung von R10 und R11 zusammen mit C6 ergibt die Zeitkonstante von 75 Mikrosekunden. Diese ist rein passiv aufgebaut und verringert so das Rauschen des ersten OPV nochmals so optimal als möglich. Hier eine kurze Erklärung, warum einmal aktive Entzerrung (3180 und 318 Mikrosekunden und einmal passieve Entzerrung (75 und 7950 Mikrosekunden, letztere gebildet durch C1 und R2). Die letzte Entzerrung wurde als letzte Änderung in die Norm aufgenommen und senkt die allertiefsten Frequenzen, einmal um die Lautsprecher zu schützen vor grossen Auslenkungen durch verwellte Platten oder auch um Plattenspieler-Rumpeln und tieffrequente Rückkopplungen zu verhindern. Dabei werden 20Hz um 3dB abgesenkt (noch tiefere Frequenzen entsprechend stärker). Da in der Praxis kaum Instrumente aufgenommen werden welche tiefere Frequenzen als rund 30Hz erklingen lassen ist der "Verlust" zu verschmerzen. Es macht nun Sinn, diese tiefen Frequenzen gleich am Eingang zu beschneiden, bevor sie irgendwo in der Elektronik Unheil (Klirr) anrichten. Daher diese erste Entzerrung passiv. Die weiteren beiden Entzerrungen ergeben eine starke Bassanhebung. Oder umgekehrt gesagt: Die Mitten werden deutlich weniger verstärkt. Dies durch den Einsatz einer Gegenkopplung. Damit wird vermieden, dass diese erste Stufe übersteuert werden kann. Klirr ist daher hier kein Thema. Man hätte die nächste Entzerrung da mit integrieren können. Dies egibt aber einmal eine stärkere Belastung des OPV-Ausgangs und damit unnötigen Klirr und ausserdem bekommt man eine gegenseitige Beeinflussung der Entzerr-Glieder. Ist diese Entzerrung passiv, so wird die Höhenübersteuerung noch nicht zur Gefahr, die Beeinflussung fällt aber weg und die "Hochtonprodukte" aus Klirr und Rauschen (oder die minimalen Reste) werden dadurch weiter reduziert. Der erste OPV verstärkt mit rund 30dB (V= 30.93) bei 1kHz, der OPV 2b verstärkt nun das vollständig entzerrte Signal linear um einen Faktor zwischen 30.4 und 1.882, was einer totalen Verstärkung von 58.2 (35.3dB) und 940.3 (59.5dB) entspricht. Die Einstellung wird mit einem Trimmpot (R13) vorgenommen. Somit können sowohl laute Systeme verwendet werden als auch leise MM-Systeme oder laute MC. Es ist im Grunde sogar möglich, normale MC-Systeme direkt zu betreiben, allerdings ist das Gerät nicht auf diese Betriebsart optimiert. Die Einstellung wird vorteilhafterweise mal an einem Kanal vorgenommen und zwar so, dass eine vernünftige Lautstärke am Verstärkerausgang entsteht. Es ist sinnvoll, wenn beim Umschalten zwischen verschiedenen Quellen keine hohen Pegelsprünge entstehen. Hat man diese Einstellung gefunden so verbindet man die beiden Eingänge des Entzerrer-Vorverstärkers, macht also Mono. Nun kann man messen oder auch hören. Sicher ist, dass bei gleichen Einstellungen gleiche Pegel an den Ausgängen anliegen. Und wenn man jetzt einen Lautsprecher zwischen die roten Klemmen der beiden Lautsprecherausgänge anschliesst, so hört man nur das Differenzsignal. Sind beide Kanäle gleich gibt es keine Differenz und damit kein Signal. Es wird also der zweite Kanal, den man nicht auf optimale Lautstärke eingestellt hat auf kleinstes hörbares Signal eingestellt. Und das geht nur bei Mono, denn ohne die Parallelschaltung der Verstärkereingänge wären die Unterschiede der beiden Stereo-Kanäle immer hörbar! Jetzt gibt es noch den OPV 2a. An dessen Ausgang ist der eigentliche Eingangswiderstand (R2) der ganzen Schaltung (über R1) angeschlossen. Der Sinn dahinter ist folgender: Der ganze Verstärker soll keine Gleichspannung am Ausgang liefern. Dies wird mit diesem OPV 2a überwacht. Sein Noninvers-Eingang liegt mit 22k (R8) an Masse und ist ebenfalls mit C4 an Masse gelegt, was das Rauschen verhindert. Durch den Einsatz von R8 (man könnte ja den Noninvers direkt auf Masse legen) wird der Basisstrom von OPV 2a kompensiert. Durch R9 wird das Ausgangssignal des OPV 1 an den Invers-Eingang von OPV 2a geleitet (ebenfalls 22k) und dieser ist durch R4 gegengekoppelt. Damit wird das Signal invertiert. Da R4 und R9 gleich gross sind ergibt sich keine Verstärkung. Dieses invertierte Signal wird nun über R1 an den eigentlichen Eingangswiderstand R2 geführt und mit C5 wird der Wechselspannungsanteil (Tonsignal) unterdrückt. Am "Massenende" von R2 liegt also nur noch die invertierte Gleichspannung des OPV 1 Ausgangs. Und damit wird diese praktisch vollständig ausgeglichen. Zu erwähnen ist noch, dass durch die Kombinationen aus R5, 6 und 7 oder R10 und 11 jeweils normale Werte verwendet werden können. Es wäre kein Problem, "exotische" Werte zu verwenden. Nur hat man die normalerweise nicht vorrätig, die gängigen Werte aber (E12) schon. Man soll nicht beim Nachbau gezwungen sein, spezielle Widerstände zu beschaffen. Und es ist ohnehin so, dass Kondensatoren mit 1% Toleranz kaum zu bekommen sind und wenn dann zu "saftigen" Preisen. Somit ist klar, dass die Entzerrung nicht wirklich exakt eingehalten werden kann. Ein Fehler von 10% entspricht dabei einer Abweichung von <1dB. Haben wir Bauteile mit 10% Toleranz, so ist es unwahrscheinlich, dass gerade beide Widerstände oder beide Kondensatoren am "unteren oder oberen Ende" angesiedelt sind. In der Praxis kompensieren sich die Fehler eher. Und das Tonabnehmersystem hat im besten Fall eine Linearität von etwa +/-2dB! Betrieben wird der Verstärker mit +15V und -15V, also mit einer symmetrischen, stabilisierten Gleichspannung. Da diese in vielen Geräten bereits vorhanden ist habe ich sie nicht mit auf dieses Schaltbild genommen. Zum Aufbau ist zu sagen, dass man sowas sowohl auf einer Laborkarte als auch auf einem Print durchführen kann. Nachfolgend ein Vorschlag, wie so ein Print aussehen könnte. Natürlich könnte man mit doppelseitiger Leitungsführung das Ganze noch wesentlich kompakter bauen, aber es geht ja nicht um Kleinheit, sondern um Qualität. Die Eingangs-, Ausgangs- und Speiseanschlüsse können z.B. mit Steckerleisten mit einem Raster von 5.08mm hergestellt oder die Leitungen auch direkt eingelötet werden. Hier der Print (zweifach vergrössert)  und die Bestückung. und die Bestückung. Die Basis sind Wima MKS-4 und MKS-02 (10n C6). Der Print selbst hat die Abmessungen 81.28 x 41.91mm und trägt jeweils einen Kanal. Rechnen wir nur die Widerstände, die Kondensatoren und die IC, so kommen wir für zwei Verstärker (Stereo) auf rund 25€. Mit einem Netzteil mit Steckertrafo, einem Gehäuse und speziell angefertigten Prints sollte man mit Zusatzkosten von rund 75€ auskommen, sodass das fertige Gerät mit 100€ zu bauen sein sollte. Die nachfolgende Stückliste (für den reinen Verstärker) basiert auf den Angaben von Reichelt. Da die Bauteile dort aber meist mit der Herstellerbezeichnung angegeben sind kann man die Einzelteile auch bei jedem anderen Anbieter finden, sofern er sie im Sortiment führt.

|

||

|

peterpantau

Stammgast |

#2

erstellt: 30. Mai 2012, 19:06

|

|

|

Hey Richi, wurde das Ausmessen der Entzerrer-Elementen, eventuell die Abweichungen Minimierren? Grüße peterpantau |

||

|

|

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#3

erstellt: 31. Mai 2012, 07:46

|

|

|

Natürlich könnte man die Entzerr-Genauigkeit durch ausmessen der Bauteile oder durch Frequenzgang-nachmessen verbessern. Die Frage ist nur, ob sich sowas lohnt. 1dB entspricht rund 10% Toleranz. Wenn wir also 10 prozentige Kondensatoren verwenden, so können diese im schlechtesten Fall einen Frequernzgangfehler von 1dB ergeben. In der Regel kann man aber bei einem Kondensator mit 10% Toleranz von einer Genauigkeit von 3% ausgehen, das entspräche etwa dem statistischen Mittel. Und das Gleiche gilt im Grunde für die Widerstände, wobei wir dort 1%ige verwenden können. Die tatsächlichen Abweichungen liegen somit deutlich unter 1dB, was bei Toleranzen von 2 bis 3dB der Systeme nebensächlich wird. Weiter bekommen wir mit 3.9k paralle 2.2k einen Wert von 1.407k, was zusammen mit 220n eine Zeitkonstante von 309,4 Mikrosekunden ergibt, gefordert wären aber 318 Mikrosekunden. Wir müssten somit den Widerstand auf 1.445k vergrössern. Aber dazu müsste C stimmen und davon ist nicht wirklich auszugehen. Kommt hinzu, dass man in so einem Fall auch die Verstärkung des OPV (welche frequenzabhängig ist) berücksichtigen müsste (was bei den 3180 Mikrosekunden teilweise geschehen ist). Und vor allem darf man dann so ein Ding nie reparieren, weil jeder Eingriff die Genauigkeit verschlechtert. Und letztlich kann diese nicht höher sein als jene der Messgeräte. Also, man könnte, aber es macht keinen Sinn. Alle Toleranzen, die wir nicht beseitigen können sind deutlich grösser und damit spielt die Bauteil-Genauigkeit eine absolut zweitrangige Rolle. |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#4

erstellt: 19. Jun 2012, 17:08

|

|

|

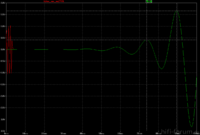

Hallo Richi, das sieht sehr interessant aus, aber ich habe ein kleines Problem. Ich habe die Schaltung gerade mal in Spice simuliert (LTspice) - und sie schwingt mit rund 63 Hz. Liegt das an meiner Simulationsmethode (Ideale Bauelemente, auch ideale OPs) oder ist hier wirkich eine Schwingneigung? Heute Abend kann ich das *.asc-File der Simulation auch mal hochladen, hier erstmal Bilder:   Beste Grüße Ben |

||

|

Captain-Chaos

Hat sich gelöscht |

#5

erstellt: 19. Jun 2012, 20:45

|

|

|

Hallo Leute,

Genau das hatte KSTR schon prophezeit, soweit ich mich richtig erinnere. Leider wurde der Einwand, warum auch immer, wieder gelöscht. Bleibt immer noch die Frage, ob es einen funktionierenden Prototypen gibt. |

||

|

KSTR

Inventar |

#6

erstellt: 19. Jun 2012, 23:09

|

|

|

Richi wird aufklären was da passiert ist... (nix schlimmes, keine Sorge). |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#7

erstellt: 20. Jun 2012, 15:10

|

|

|

Ursprünglich hatte ich eine Verstärkung im DC-Servo vorgesehen und auch weitere RC-Glieder. Das ist noch so in einer anderen Schaltung hier im HF. Allerdings habe ich ein kleineser Problem: Durch einen Crash ist mir ein grosser Teil meiner Arbeiten "verschwunden" und es ist nicht ganz einfach, alles wieder zu rekonstruieren. Ich habe es aber beim Phono-Pre versucht. Man könnte mal den DC-Servo beiseite lassen und in Serie zu R3 einen Elko einsetzen, sodass R3 nur noch eine Wechselspannungs-Wirkung hat. Dieser Elko müsste so in der Grössenordnung von 1000 Mikrofarad liegen. Diese "vereinfachte" Schaltung müsste eigentlich ohne Schwingen funktionieren. Und wenn ich diese Schaltung ausführen kann, dann sollte im Grunde auch die vorliegende Schaltung dies tun, denn der DC-Servo ist ja nichts weiter als ein Inverter, der eine DC-Gegenkopplung über den Noninvers gestattet. Momentan kann ich das aber nicht simulieren, weil auch mein Simu-Programm über alle Berge ist, zusammen mit den ganzen Bibliotheken  Und zu diesem Thema: Ich hatte schon mal vor vielen Jahren ein Programm, das immer dann von OPV-Schwingungen träumte, wenn man einen OPV als Spannungsfolger einsetzen wollte. Sobald man einen Widerstand von 0.01 Ohm zwischen Ausgang und Invers In schaltete war das Programm zufrieden. Dafür liess es andere Schaltungen, die nachweislich dudelten als voll funktionsfähig durch gehen. Und noch eins: Ich habe diese Schaltung mit Variationen schon mehrmals gebaut, allerdings nicht mit dem AD797 und bisher keine Probleme gehabt. Darum kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier anders sein sollte. Natürlich, die Ur-Variante mit Verstärkung im DC Servo und den zusätzlichen RC-Gliedern führte zu "Phasenschieber-Generator-Effekten". Im vorliegenden Fall kann ich mir es aber nicht wirklich vorstellen. |

||

|

KSTR

Inventar |

#8

erstellt: 20. Jun 2012, 16:47

|

|

|

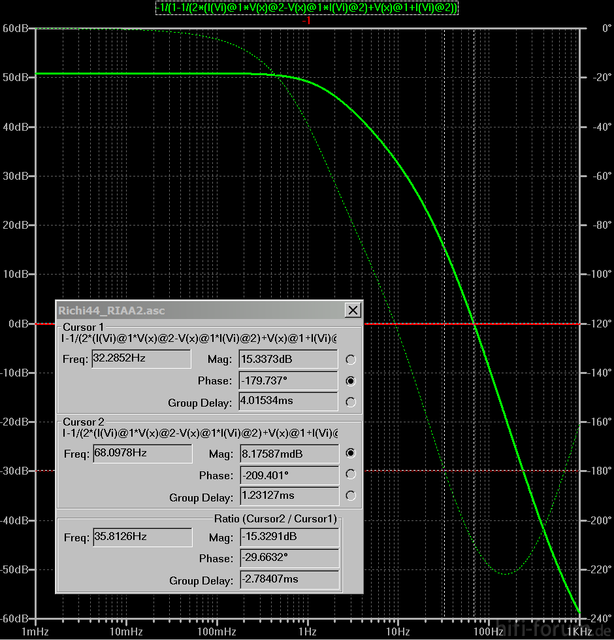

LTspice ist bei der Simulation von tieffrequenten(!!!!) Schwingungsproblemen aufgrund falsch dimensionierter Gegenkopplung von OpAmp-Schaltungen zu 100.00% zuverlässig. Es ist in 3 Minuten heruntergeladen und installiert, die Bedienung ist wirklich nicht schwer, es gibt exzellenten Support. Ausserdem ist es praktisch Industriestandard mittlerweilen. -------:------ Die Schaltung so wie gezeigt schwingt halt und muss das auch, wie die Analyse des Bodeplots der Servoschleife sehr schön offenbart :  Die Verstärkung hat noch gute 15dB wenn die Phase die 180Grad erreicht (bei 35Hz), Bingo. 0dB werden erreicht mit -210Grad, damit es stabil und gutmütig einschwingt sollten es halt nicht mehr wie -120Grad sein. Hauptgrund des Übels ist ein höherer Pol (auch wenn Nullstellen erkennbar sind), der nach dem dominanten Pol (bei etwa 1.5Hz von den 22k+4u7) eben zu tief einsetzt, bevor die Verstärkung weit genug gefallen ist. Ursache dieses Pols sind die 47k+220nF (15Hz). Darüber kommt sogar noch einer durch die 15k+220nF, der die Phase gar auf -270 wegrollen ließe, aber da rollt die erste Nullstelle die Phase bereits wieder zurück... nützt nix, weil zu spät... Wer nix macht, macht nix falsch, deshalb erhebe ich jetzt auch keine Vorwürfe gegen Richi. Ob die gezeigte Schaltung stabil ist oder nicht, wird sich auf dem Steckbrett ja schnell rausfinden lassen wer einer Simu nicht glauben will (mit einem 5532, die letzte Gainstrufe brauchen wir hier nicht für denTest), mit 700Ohm angenommenem Rdc des Abnehmers. [Beitrag von KSTR am 20. Jun 2012, 16:54 bearbeitet] |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#9

erstellt: 20. Jun 2012, 17:51

|

|

|

Ich stell mich jetzt nicht blöd, ich BIN! Was kommt denn raus, wenn wir auf den Servo verzichten und stattdessen den Elko in Serie zum 47 Ohm einbauen? Dann ist zumindest das Thema 220n 47k und Z des Systems weg. Ich weiss nicht ob es Alters-Sturheit ist oder einfach eine nasse Zündschnur, aber mit den Simulationen hatte ich selten Glück. Wenn ich einen Fehler baute (und das ist ein Fehler, wenn auch nicht der Elektronik sondern meines Gehirns) hatte ich irgendwie nie Glück. Hatte ich das Ding vor mir und Versuche angestellt (den Lötkolben mit dem kalten Ende in der Hand  ) kam die Offenbarung sehr schnell. Heute, wo ich eigentlich nichts mehr basteln und messen kann und meine Erfahrung (auch die negative) versuche einzusetzen (soweit das Alter und die PC-Panne es zulassen) ist es nicht mehr ganz so einfach. ) kam die Offenbarung sehr schnell. Heute, wo ich eigentlich nichts mehr basteln und messen kann und meine Erfahrung (auch die negative) versuche einzusetzen (soweit das Alter und die PC-Panne es zulassen) ist es nicht mehr ganz so einfach.Dass ich auf die Idee mit dem DC-Servo gekommen bin liegt daran, weil niemand (oder doch zumindest wenige) Elkos im Audioweg möchten. Und ganz ohne DC-Gegenkopplung ist mir nicht wohl. Richtig wohl wäre mir, wenn jemand mich da aus dem Sumpf zieht, denn meine Kurzhaarfrisur erlaubt es nicht, mich selbst aus selbigem heraus zu heben. Also, wer da eine Lösung hat soll sie unterbreiten und den Lorbeerkranz abholen, welcher dem Sieger winkt.  Mein Beweggrund für die ganze Arbeit: Es gibt viele RIAA-Kisten, teils mit RC1458 (schlechter geht kaum).Und es gibt auch entsprechend schwache Bauanleitungen. Wenn sich also schon jemand die Mühe macht etwas zu bauen, dann soll es etwas besseres sein. Jetzt kann man sich noch fragen. ob es denn der AD797 sein muss. Der NE5534 wäre auch nicht schlecht, nur liegt sein Rauschminimum bei etwa 10kOhm, wir müssten aber irgend etwas um etwa 0,8k bis 1.5k haben. Die meisten wirklich rauscharmen liegen aber bei rund 200 Ohm (wie beim AD797), was bei MM-Systemen nicht wirklich etwas bringt. Wenn ich es schon nicht schaffe, so müsste es doch zusammen möglich sein. Ich habe also mal eine Idee geliefert und die muss nun "ausgekleidet" werden. Und dazu bin ich einfach zu "blöd"  |

||

|

brecki

Neuling |

#10

erstellt: 20. Jun 2012, 19:09

|

|

|

hallo richi, ich hab in der hochschule als Projektarbeit ne andere Kiste von die gebaut... den hier:  http://www.hifi-foru...ad=8611&postID=14#14 http://www.hifi-foru...ad=8611&postID=14#14ich wollt jetz nich in dem dazugehörigen thread posten weil der 2 jahre als ist... wir hatten heute die Inbetriebnahme und finally, die kiste läuft. allerdings ohne den MC-teil und ohne (!) den "arbeitspunkteinsteller"-op ne5532. wir ham den 47K Widerstand ersartzlos ausgelötet und das Ergebnis war ein funktionierender MM-Entzerrvorverstärker. Mit der Rückkopplung über den 5532 schwingt der Ausgang - und zwar bis in die Begrenzung (= Versorgungsspannung der OPs) Das passiert auch beim MC-Teil: er schwingt. Genaue Zahlen kann ich grad nich nennen weil das ganze Messequippment in der Hochschule steht. bei den OP797ad kann übrigens via Poti der offset weggedreht werden - aber auch das war nicht nötig. Der MM Teil liefert bei einem eingangssignal von 10mV bei 1000 Hz Sinus satte 2V. Was der bei schallplattenwidergabe so ungefähr liefert wissen wir noch nicht. Übrigens wurde der VV mit SMD's der Baugröße 0805 aufgebaut, es ist (mit nem alten sennheiser HD 520 KH) kein Rauschen hörbar. Morgen nehm ich mal den Beyerdynamic DT 880Pro mit, damit sollte man noch besser hören, wie der Verstärker klingt. Hoffentlich klingt er gar nich  |

||

|

KSTR

Inventar |

#11

erstellt: 20. Jun 2012, 19:47

|

|

|

||

|

KSTR

Inventar |

#12

erstellt: 20. Jun 2012, 19:59

|

|

|

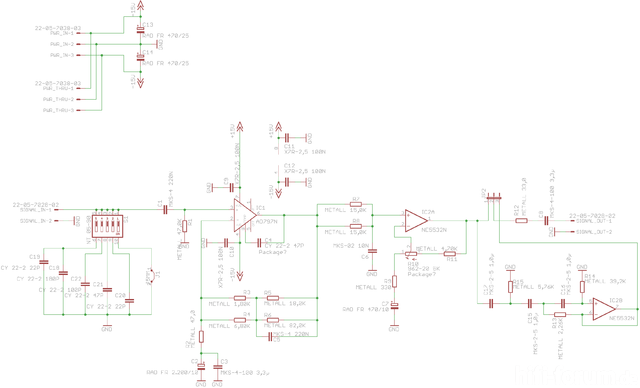

So, "ich hab da mal was vorbereitet", als ein möglicher Diskussionsvorschlag :  Zwar auch mit Servo, aber diesmal etwas anders und so dimensioniert dass er sauber arbeitet, auch nicht am Input aufgehangen (was halt eh kritisch ist). U4 sollte ein FET-Typ sein (OPA132 wäre zB ideal). Disclaimer : Bisher nur SIMU, Reality Check steht noch aus... wird aber von meiner Seite wohl auch nicht kommen, da ich noch an einer besseren, einfacheren Idee (ohne Servo, dafür ein sog. Composite-Amp) werkele.... |

||

|

brecki

Neuling |

#13

erstellt: 20. Jun 2012, 22:50

|

|

|

ne blöde frage hab ich noch: wir fahren jetz mit nem 2V-Pegel (geschätzt; wenn der Plattenspieler (MM) 10mV liefert stimmts) direkt in die Endstufe. Der Pegel von eingängen liegt aber normalerweise niedriger (laut unseren recherchen unter einem Volt) Folglich hatten wir also eine hohe Lautstärke, eventuell sogar clipping erwartet. Das war aber nicht der Fall. Die Lautstärke der Endstufe war... okay, selbst wenn wir voll aufdrehten. Ich kenn nur meine amp: wenn ich da voll aufdrehen würde, flögen mir die Ohren raus und der Kopfhörer würde extrem überlastet. Is der hohe pegel von 2V zu viel für die amp? oder gar zu niedrig? warum ist sie "leise"? |

||

|

tsaG1337

Stammgast |

#14

erstellt: 20. Jun 2012, 23:42

|

|

|

Das Line Nominal Level in Deutschland ist 1,55V. Der Peak liegt bei 2,199V Grüße Patrick [Beitrag von tsaG1337 am 20. Jun 2012, 23:42 bearbeitet] |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#15

erstellt: 21. Jun 2012, 00:14

|

|

|

Hmm, ich meine ich hätte hier im Forum vor einiger Zeit mal einen Entzerrer auf Basis eines Instrumentationsverstarkers (IA) gesehen. Den würde ich gerne mal mit dem hier vorgestellten vergleichen, aber ich finde ihn nicht mehr. Ich glaube der IA war einer, den man per externem Widerstand auf einen Gain von 10 oder 100 einstellen konnte. Weiß da jemand mehr zu? Beste Grüße Ben |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#16

erstellt: 21. Jun 2012, 09:18

|

|

|

So, da ist ja einiges los gewesen. Mal der Reihe nach: Dass ich PC- Probleme hatte und einiges im Moment "durcheinander" ist habe ich gesagt. Und ohne Simu kann man tatsächlich auf die Schnauze fallen, das ist auch mit dem 2 Jahre alten MM und MC so. Im Nachhinein ist man klüger. Das Zeug musste schwingen, so wie ich es gezeichnet habe. Und dass ich meinte mich an einen Versuchsaufbau zu erinnern war damals (wie heute) halt ein Trugschluss. Zum Vorschlag von Klaus: Das ist eine Möglichkeit. Was mir dabei weniger gefällt ist das Rauschen des U4, dieses geht (zwar bedämpft, R14, R13) in den Hauptzweig ein. Dann brauche ich mir keine Mühe mit geringem Rauschen des U1 zu geben. Ich bekomme etwa die ähnlichen Verhältnisse ohne Servo, wenn ich in Serie zu (nach meinem bisherigen Schaltbild) R3 (47 Ohm) einen Elko von 2200 Mikrofarad und 25V gegen Masse lege (Plus an Masse!). Damit ist das "Offset-Problem" sicher gelöst, ohne dass es Auswirkungen auf das Nutzsignal hat. Da entsteht kein Rauschen und auch kein Klirr, weil die Signalspannung dafür zu klein wäre. Ausserdem haben wir in den beiden Zweigen (Invers IN und Noninvers IN) eher vergleichbare Widerstände, sodass keine zu grossen Offset-Spannungen zu erwarten sind. Und noch etwas: Den ersten Koppelkondensator habe ich bewusst mit 220n dimensioniert, denn die Entzerrung umfasst ja nicht nur die drei bekannten Zeitkonstanten, die beim Schnitt korrigiert werden, sondern auch eine vierte mit der Grenzfrequenz 20Hz (7958 Mikrosekunden), welche nicht kompensiert ist. Diese habe ich mit der Ankopplung realisiert. @ brecki 10mV am Eingang des RIAA sind eigentlich obere Grenze. Das erreicht man mit einem durchschnittlichen System, wenn man eine 45 Upm Single abspielt. Und die 2V sind vergleichbar einem CDP. Eine LP ist deutlich leiser geschnitten, weil die Lautstärke mit der Rillenauslenkung zusammen hängt und bei Füllschrift gibt es wieder den Zusammenhang zwischen Rillenauslenkung und Laufzeit. Klassik-LP haben meist eine Spielzeit von rund 20 Minuten pro Seite und können daher nicht zu hoch ausgesteuert werden. Damit sollte der Pegel in den meisten Fällen unter 2V liegen (ich schätze so 1V). Zum Pegel an der Endstufe: Es gibt welche die auf den Leitungspegel von +6dBU (1.55V) gepegelt sind, andere auf +4dBU (VU-Anzeige, Peak +10dBU = maximaler Eff.Pegel von 2.45V) und wieder andere liegen bei 0,5 bis 1V. Zumindest bei Endstufen der Unterhaltungselektronik gibt es keine Norm. @ FlexBen Es gibt solche IC, die entweder schon alles enthalten um eine Verstärkung von 60dB zu erreichen und die einen symmetrischen Eingang besitzen (es sind drei OPV darin verbaut) oder es gibt einfach Schaltungen mit einzelnen OPV, die das ermöglichen. Das Problem dieser kompletten IC-Schaltungen ist, dass sie üblicherweise keine Entzerrung innerhalb des Systems erlauben. Dies, weil die Gegenkopplungswiderstände fest gegeben sind. Damit ist aber die Gefahr gegeben, dass das unentzerrte Signal den IC übersteuert, schliesslich ist das Signal bei 20kHz 20dB höher als bei 1kHz und es ist bei 20Hz rund 20dB tiefer als bei 1kHz. Und wenn man bei diesen IC die Verstärkung auf maximal 20dB einstellt, um eine Übersteuerung zu verhindern nimmt das Rauschen um 20dB zu gegenüber dem bestmöglichen Rauschabstand. Dies wäre kontraproduktiv. Eine derartige Schaltung geht also nur mit einzelnen OPV, die man beliebig bestücken kann und das ist im Endeffekt dann das, was wir hier haben. |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#17

erstellt: 25. Jun 2012, 10:38

|

|

|

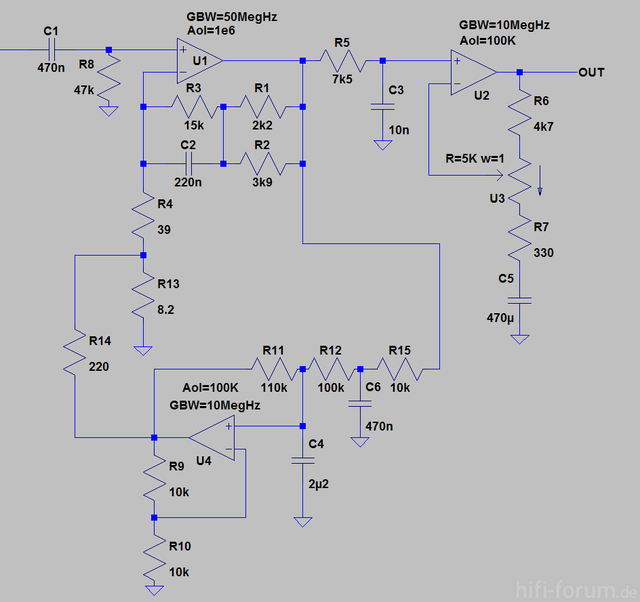

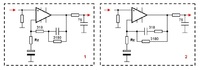

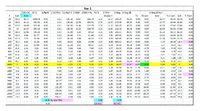

RIAA die zweite! Ich gebe es zu, es war ein Fehler von mir, die erste Schaltung zu veröffentlichen! Ich glaubte, mich richtig zu erinnern, und das war ein Fehler. Hier darum eine Neuauflage des Themas mit der grundsätzlich gleichen Schaltung, allerdings ohne den unseligen DC-Servo.  Gegenüber der vorherigen Schaltung ist der Noninvers-Eingang von OPV 1 über 47k an Masse gelegt. Die DC-Gegenkopplung geschieht dadurch, dass die allfällige Gleichspannung des Ausgangs über die Widerstände R3 - R6 an den Invers-Eingang geführt werden und nicht wie bisher mit R2 geteilt wurden. Dies verhindern jetzt C2 und C3, welche für die Wechselspannung der Gegenkopplung bei etwa 1.5Hz einen Widerstand von rund 47 Ohm darstellen (-3dB). Die Gegenkopplung wirkt folglich für Gleichspannung zu 100%, für Tonwechselspannung ist sie aber in der Weise wirksam, wie ursprünglich angedacht. An dieser Stelle noch eine kleine Überlegung. Ich habe mich gefragt, was sinnvoller sei, die Entzerrung so zu gestalten wie hier geplant oder ob es eine Alternative gebe. Generell kann man natürlich die Entzerrung voll passiv aufbauen. Das bedeutet, dass der erste OPV eine Verstärkung von 30dB haben soll und sich die Entzerrung daran anschliesst. Das Problem ist, dass das Magnetsystem nicht "linearisiert" arbeitet, darum braucht es ja den Entzerrer. Das System liefert bei hohen Frequenzen einen etwa 10 mal höheren Pegel als bei mittleren Frequenzen und bei den Bässen etwa 10 mal zu wenig. Und 10 mal sind +20dB. Das ergibt bei 30dB Verstärkung in den Bässen eine Pegel-Anhebung von 10dB, in den Höhen aber 50dB. Und nehmen wir an, wir hätten eine maximal mögliche Ausgangsspannung von 8V, dann dürfte die Eingangsspannung höchstens 8000mV / 316,22776 = 25.3mV sein. Nun ist die Maximalspannung normalerweise am Eingang des Verstärkers etwa 10mV. Bei den höchsten Frequenzen haben wir eine 10 mal höhere System-Ausgangsspannung, also 100mV. Folglich ist diese Spannung rund 4 mal zu hoch und damit ist Klirr unausweichlich! Diese Art von Entzerrungsaufbau ist bei Röhren denkbar, wo wir es mit höheren Ausgangsspannungen zu tun haben dürfen, weil wir ja auch eine höhere Betriebsspannung haben. Mit normalen OPV (normal im Sinne der Betriebsspannung von +/-15V) ist so eine Schaltungsart Unsinn. Es gibt aber trotzdem zwei Möglichkeiten, die Entzerrung aufzubauen. Hier die beiden Prinzipien:  Im ersten Fall wird das 3180 Mikrosekunden-Entzerrglied als Einheit gebildet und die 318 Mikrosekunden durch einen dem RC-Glied nachgeschalteten Widerstand realisiert. Im Beispiel 2 ist die direkte Kombination, also das direkte RC-Glied für 318 Mikrosekunden gewählt, dagegen ist das RC-Glied für 3180 Mikrosekunden aus einem Festwiderstand und dem erwähnten "318er" zusammengesetzt. Rz ist jeweils der Fusspunkt-Widerstand der Gegenkopplung. Und ergänzt ist die Zeichnung noch durch das nachgeschaltete Glied mit 75 Mikrosekunden zur Höhenabsenkung. Der langen Rede kurzer Sinn: Ich habe die Sache mal durchgerechnet und komme mit Variante 1 zu einem sinnvollen Ergebnis, mit Variante 2 nicht. Somit bleibt also die Schaltung (wie vorgängig zu sehen) bei der bewährten Variante 1.  Hier die Tabelle, wie sich die Bauteile berechnen. Die erste Kollonne stellt die Frequenz dar, zwischen 20Hz und 20kHz. In der zweiten Kolonne sind die Dämpfungen angegeben, wie sie einer RIAA-Tabelle zu entnehmen sind. Die nachfolgenden Nummern beziehen sich immer auf die Bauteilnummern des oben vorgestellten Schaltbildes! In der dritten Kolonne ist der Blindwiderstand von C5 dargestellt. Die blau markierte Zahl (022) stellt die Kapazität von C5 in Mikrofarad dar. Dieser Wert könnte (bei der Original-Excel-Tabelle) angepasst werden. Die vierte Kolonne stellt den Quadrat-Wert des Blindwiderstandes dar. Es ist der Quadrat-Wert, weil R und C nicht direkt addiert werden können sondern die Addition hat geometrisch quadratisch zu erfolgen(Phasendrehung durch C). Zur Berechnung der idealen Kombination habe ich einige Werte fest gewählt, das ist einmal Rz (aus dem Prinzipbild) oder hier R2. Dieser ist mit 47 Ohm eingesetzt. Dieser könnte aber verändert werden und zwar in der Kolonne "U Geg." unten, blau markiert. Wenn ich eine mittlere Verstärkung von 30dB will, so passt dazu ein Widerstand (Rx oder R3+4) von etwa 1,5k und (Ry oder R5+6) von rund 15k und dazu wieder ein C5 von 220nF. Die genauen Werte ergeben sich einerseits aus den angestrebten Zeitkonstanten und andererseits aus den resultierenden Abweichungen, ersichtlich in der letzten Kolonne. Folglich muss ich die Widerstände 3 + 4 und 5 + 6 variabel gestalten. Ry (Kolonnen fünf) entspricht R 5 + 6. Er ist angegeben mit der Parallelschaltung von 18k und 82k. Weil wir es mit einer Parallelschaltung zu tun haben, können wir nicht Widerstände addieren (auch nicht quadratisch), sondern müssen diese in Leitwerte (1/R) umwandeln. Zu unterst in der Kolonne 5 ist der Widerstand 14.76k blau markiert angegeben (kann verändert werden), darüber ist der Kehrwert (Leitwert) des Widerstands-Quadrates eingetragen. Bei rund 15k ist das Quadrat 225 und der Kehrwert davon 0.00444. Da ich aus Platzgründen nur 2 Ziffern abbilde steht in der Kolonne 0.00, gerechnet wird aber mit dem richtigen Wert. Kolonne 6 stellt die Parallelschaltung dar, als Leitwert und dies quadratisch. Kolonne 7 bildet wiedrum den Kehrwert von Kolonne 6, Kolonne 8 ist die Wurzel von Kolonne 7 und stellt damit die Impedanz von C5, R5 und R6 dar. Rx ist der Widerstand der 318 Mikrosekunden-Zeitkonstante. Konkret wird er aus R 3 + 4 gebildet. In Kolonne 10 ist sein Wert eingetragen (blau markiert, kann verändert werden), als Quadrat-Wert. Dieser wird in Kolonne 9 zum Quadrat-Wert der Impedanz des 3180 Mikrosekunden-RC-Gliedes addiert. In Kolonne 11 haben wir die Wurzel aus Kolonne 9, also die tatsächliche Impedanz der ganzen Entzerrsrecke von R3/4 bis nach R5/6 und Kolonne 12 berechnet die Gegenkopplungsspannung (Verstärkungsfaktor), die an R2 liegt, wenn man von einer konstanten Ausgangsspannung von OPV 1 ausgeht. Da diese Verstärkung von R2 abhänig ist wird dieser Wert in Kolonne 12 (wie bereits erwähnt) als 0.047(k) blau markiert eingefügt. Kolonne 13 berechnet die Verstärkung in dB. Bei 1kHz beträgt die Verstärkung unter Einbezug der Entzerrungen mit 3180 und 318 Mikrosekunden 30.87dB Nun wäre es "unhandlich" mit so einem Wert weiter zu rechnen. Schliesslich haben wir ja am Ausgang von OPV 1 noch die dritte Zeitkonstante mit 75 Mikrosekunden, welche aus R7, R8 und C6 gebildet wird. Da diese Zeitkonstante unabhängig nach dem OPV 1 liegt kann ihre Dämpfung auch unabhängig berechnet und ebenfalls unabhängig zur Verstärkung hinzugerechnet werden. In Kolonne 14 ist die reine Dämpfung von Zeitkonstante 3 aufgeführt, in Kolonne 15 ist sie auf 1kHz = 0dB korrigiert. Es ist ersichtlich, dass diese Zeitkonstante bei 1kHz eine Dämpfung von 0.87dB hätte. Und da wir (durch Zufall) am OPV 1 eine Verstärkung von 30.87dB bei 1kHz haben ist die Verstärkung nach der dritten Zeitkonstante (am Eingang von OPV 2) genau 30dB. In Kolonne 15 sehen wir die 0dB-Korrektur für die dritte Zeitkonstante, in Kolonne 16 die Korrektur der Verstärkung von OPV 1 und in Kolonne 17 die Addition der drei Zeitkonstanten in der jeweils korrigierten Version, also T3 korr. plus U gegk. korr. Anschliessend in Kolonne 18 sehen wir die Sollkurve, entsprechend Kolonne 2 und letztlich in Kolonne 19 die Abweichung der tatsächlichen Entzerrung von der Sollkurve. Da die Sollkurve jeweils nur eine Stelle nach dem Komma aufweist kann die Genauigkeit nicht besser als 0,1dB sein. Die ausgewiesenen Abweichungen (sofern die Bauteile ihren Wert einhalten!) liegen bei maximal 0,06dB. Dieser Wert kann nicht weiter überprüft werden, weil wie erwähnt die Referenz nur auf 0,1dB genau ist. Wenn man eine rein passive Entzerrung bauen würde (was ja wegen der Übersteuerung nicht geht) hätten wir die geringste Abweichung bei den richtigen Zeitkonstanten von 3180 und 318 Mikrosekunden (die nachgeschalteten 75 Mikrosekunden eingerechnet). Im vorliegenden Fall sind die Zeitkonstanten aber (220nF mit 14.76k und 1.42356k) von der Norm abweichend (3247 und 313.1832 Mikroserkunden). Dies, weil R2, also die 47 Ohm noch einen Einfluss haben. Ich habe also die Widerstände Rx und Ry so verändert, dass die geringste Abweichung in der letzten Tabellen-Kolonne entstanden ist und dies mit Werten der E12-Reihe. Wenn man also die geringste Abweichung von der RIAA-Kennlinie möchte, müsste man erstens die Kondensatoren ausmessen und zwei möglichst identische (idealerweise genau 220nF) Exemplare aussuchen und dann deren genaue Werte in der Original-Tabelle eintragen. Dann ergäben sich die Abweichungen, welche mit Rx und Ry auf minimale Werte abgeglichen werden könnten. Es macht nun beim Bau durchaus Sinn, die Kondensatoren auszumessen und die Ideal-Werte heraus zu suchen. Oder generell hochpräzise Kondensatoren zu verwenden. Nur sind solche teuer und nicht überall erhältlich. Und nicht zu vergessen, sowohl das Abtastsystem als auch die Schallplatte haben Toleranzen von mehreren dB! Wer Interesse an der Original-Tabelle hat kann mir seine Mailadresse zustellen, damit ich ihm die Tabelle übersenden kann. Damit wären dann alle Berechnungen und Werte-Korrekturen möglich. Noch ein kleiner Nachtrag: Erstens habe ich im Moment noch kein Printlayout erstellt und zweitens ist die Frage aufgetaucht, ob es Sinn macht, den hoch rauscharmen OPV zu verwenden. Das Problem ist folgendes: Das Rauschen entsteht einerseits aus dem OPV, andererseits aber auch aus den Widerständen (thermisches Rauschen) und dieses ist eine feste Leistungs-Grösse. Die Impedanz der Quelle, also des Tonabnehmersystems ist frequenzabhängig, kann aber im Zusammenwirken mit der Entzerrung mit rund 2 bis 3k angenommen werden. Das Rauschminimum des OPV liegt entsprechend dem Rauschen eines 300 Ohm Widerstandes. Das bedeutet, dass dieser OPV seine Rauscharmut an der Quellimpedanz nicht voll ausspielen kann und dass da ein NE5534 gleichwertig wäre, weil dessen Rauschverhalten etwa dem eines 3k Widerstandes entspricht. Nun ist dies aber nur die halbe Miete, denn auch die Widerstände der Gegenkopplung, vor allem R2, gehen mit in die Rechnung ein. Mit dem hoch rauscharmen OPV und R2 mit 47 Ohm haben wir letztlich doch ein geringeres Rauschen als wenn wir einen NE5534 einsetzen würden. Das Rauschen auf der Gegenkopplungsseite wäre damit höher. Und schliesslich ergeben die Toleranzen der Entzerrer-Bauteile auch Toleranzen in der Verstärkung. Diese, wie auch die Tonabnehmertoleranzen lassen sich mit dem Trimmpoti der zweiten OPV-Stufe ausgleichen. Und da jetzt die DC-Servos entfallen sind haben wir "zu viele" OPV. Es macht also Sinn, zwei AD797 zusammen mit einem NE5532 zu einer Stereo-Einheit zu verbauen. Natürlich ist die Kanaltrennung des NE5532 nicht unendlich gut, aber die maximal etwa 26dB, die ein Tonanbnehmer schafft sind für den OPV kein Problem. |

||

|

Köter

Inventar |

#18

erstellt: 25. Jun 2012, 16:19

|

|

|

Bin schwer Beeindruckt. Da bei mir ein ähnliches Projekt ansteht, bleib ich hier mal am Ball!  Grüße, Köter |

||

|

Da_Makl

Stammgast |

#19

erstellt: 25. Jun 2012, 17:03

|

|

|

ich oute mich hier mal als stiller Mitleser und größte Nervensäge, die Richi wahrscheinlich zur Zeit an der Backe hat. Da ich einen Phono-Vorverstärker "brauche" und gerne selber basteln möchte, melde ich mich freiwillig für die Aufgabe des (Erst-)Aufbaus dieser Schaltung. Da ich aus der "Boxenbau-Ecke" dieses Forums komme behaupte ich jetzt einfach mal, keine 2 linken Hände zu haben, allerdings betrete ich mit dem Aufbau dieser Schaltung absolutes Neuland für mich. Darum bitte ich um Nachsicht bei "dummen" Fragen meinerseits. ich werde demnächst die Bauteile bestellen und euch dann auf dem Laufenden halten.. bis dahin Da Makl |

||

|

Captain-Chaos

Hat sich gelöscht |

#20

erstellt: 25. Jun 2012, 17:53

|

|

|

Hallo Leute, so langsam kommt das Thema ins Rollen  Wäre es nicht sinnvoll gleich einen Subsonic-Filter zu integrieren. Damals, als ich noch einen Plattenspieler hatte, waberte die Bassmembran oft bei ca.2Hz. Nachdem ich mit einem Filter die tieffrequenten Anteile unterdrückt hatte, war alles im Lot. Auch hatte ich den Eindruck, dass die Bässe mit den Filter insgesamt präziser wurden. Dafür könnte man statt des NE5532 einen  LME49720 und den zweiten Opamp dafür verwenden. LME49720 und den zweiten Opamp dafür verwenden. @richi44 Deine Beiträge sind immer sehr liebevoll und ausführlich gestaltet. Das Du Dich auch zurück nehmen kannst, macht Dich auch noch sympathisch  |

||

|

Köter

Inventar |

#21

erstellt: 25. Jun 2012, 18:35

|

|

|

@Captain Chaos: Da muss ich Dir Recht geben, solch detaillierte Ausführungen zu einem elektronik Thema wie Richi sie bringt, sind nicht selbstverständlich und machen dieses Forum immer wieder interessant!  Nach meinem Urlaub werd ich ebenfalls einen Phono Pre bauen wollen. Bin also gespannt wie es hier weitergeht. Den Subsonic halte ich im übrigen auch für sehr Sinnvoll. Gerne mit einer Grenzfrequenz um die 20Hz... Grüße, Köter |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#22

erstellt: 25. Jun 2012, 21:38

|

|

|

Wow, richi, saubere Arbeit. Schön, wie du deine Designentscheidungen untermauerst. @Captain-Chaos, Köter: Soweit ich das beurteilen kann bilden R1 und C1 bereits einen Hochpass mit 1/(2piRC)=15,4 Hz Grenzfrequenz, also den geforderten "Subsonic". Beste Grüße, Ben |

||

|

Captain-Chaos

Hat sich gelöscht |

#23

erstellt: 25. Jun 2012, 22:02

|

|

Einen Subsonic würde ich das nicht gerade nennen, eher ein Hochpass 1. Ordnung und 6dB pro Oktave. Das ist nicht sehr steil, da kommt noch eine Menge durch. Ein Subsonic ist zwar auch nur ein Hochpass, aber eben wesentlich steiler und aktiv, 24dB und ich bin dabei Einen Subsonic würde ich das nicht gerade nennen, eher ein Hochpass 1. Ordnung und 6dB pro Oktave. Das ist nicht sehr steil, da kommt noch eine Menge durch. Ein Subsonic ist zwar auch nur ein Hochpass, aber eben wesentlich steiler und aktiv, 24dB und ich bin dabei  |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#24

erstellt: 25. Jun 2012, 22:38

|

|

|

C2, C3 und C7 sorgen auchnoch dafür, dass zu niedrige Frequenzen zwar nicht abgeschwächt, aber zumindest auch nicht verstärkt werden (indem IC1 und IC2 für DC die Verstärkung 1 haben. Ich überlege gerade, ob man mit IC2 nicht noch einen Rumpelfilter in Sallen-Key-Struktur machen könnte. Durch R7&R8 ist die Quellimpedanz ja leider nicht nahe 0 Ohm... Nochwas anderes: Normalerweise bekommt ein MM-Tonabnehmer ja eine Abschlussimpedanz von 47kOhm parallel zu einer kleinen Kapazität. Für kleine Frequenzen nähert sich die Abschlussimpedanz also reellen 47kOhm an. In der Schaltung hier wird das aber durch C1 verhindert, und für kleine Frequenzen wird die Abschlussimpedanz gegen Unendlich streben. Wie wird das MM-System darauf reagieren? Kann das Probleme machen? Gruß Ben |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#25

erstellt: 26. Jun 2012, 11:31

|

|

|

Zum Thema Hochpass erster Ordnund mit 20Hz: Das ist die vierte Zeitkonstante, die seit einigen Jahren (müsste nachlesen seit wann dies gilt) "Vorschrift" ist. Und es macht Sinn, diese vor die erste Stufe zu packen. Das habe ich im ganzen Text irgendwo geschrieben (Ihr müsst aber nicht suchen  ) Weil ja die erste Stufe die höchste Verstärkung im Bass hat macht es Sinn, dieses Filter da einzubauen. Und es stimmt, die Fg ist ein wenig zu tief. Nur wirkt sich übers Ganze auch C2//C3 aus. Abgesehen davon könnte man natürlich, da ja beim NE5532 ebenfalls ein OPV für den zweiten Kanal genutzt wird, diesen im eigenen Kanal als Hochpass einsetzen... ) Weil ja die erste Stufe die höchste Verstärkung im Bass hat macht es Sinn, dieses Filter da einzubauen. Und es stimmt, die Fg ist ein wenig zu tief. Nur wirkt sich übers Ganze auch C2//C3 aus. Abgesehen davon könnte man natürlich, da ja beim NE5532 ebenfalls ein OPV für den zweiten Kanal genutzt wird, diesen im eigenen Kanal als Hochpass einsetzen...@ Ben: Ich kann Dich beruhigen, die Wirkung bei tiefen Frequenzen ist gering, da die Induktivität der Zelle nur etwa 850mH beträgt. Zusammen mit dem Drahtwiderstand von rund 680 Ohm spielt also das Xl mit seinen rund 100 Ohm keine Rolle mehr. Im Pegel ergibt sich eine leichte Anhebung von 0,035dB was nun mehr als nur vernachlässigbar ist. Und in den Höhen, wo die Induktivität wirken würde, ist Xc von C1 nahezu Null. [Beitrag von richi44 am 26. Jun 2012, 12:04 bearbeitet] |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#26

erstellt: 26. Jun 2012, 14:27

|

|

|

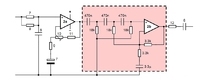

Ich wage mich nochmals aufs Eis, denn die Berechnungsgrundlage habe ich im selben Aktenberg (Alt-Papierstapel) gefunden wie vorher die DC-Servo-Versuche. Ich hoffe jetzt einfach, dass die "Seuche" welche die Servo-Schaltung befallen hat, hier nicht auch zugeschlagen hat.   Hier ein Ausschnitt aus der ursprünglichen Schaltung (Ausgang). Dem OPV 2a ist nun ein Linkwitz-Riley mit 18dB Steilheit nachgeschaltet. Und ich hoffe, dass es funktioniert, denn ich habe am Gegenkopplungs-Spannungsteiler den Massepunkt mit einem 3,3Mü hochgelegt.  Wenn das nicht klappen sollte müssen diese 3,3 Mü halt raus und der 3.3k direkt an Masse. "Berechnet" ist die Geschichte auf eine Fg von knapp 19Hz. Wenn das nicht klappen sollte müssen diese 3,3 Mü halt raus und der 3.3k direkt an Masse. "Berechnet" ist die Geschichte auf eine Fg von knapp 19Hz. |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#27

erstellt: 26. Jun 2012, 17:32

|

|

|

Verstehe, danke für die Antwort. Gleich die nächsten Fragen  : :- Reichen für C2 und C7 10V-Typen? - C3 und C8 sind ja 3,3µF. Ein MKS-4 wird da recht groß (22,5mm Rastermaß bei Reichelt), wäre hier ein MKS-2 oder was anderes besser? Oder hab ich bei Reichelt was kleineres übersehen? Zu dem Rumpelfilter: Funzt sicher auch mit den 3,3µ unten, aber: Die Stufe macht nochmal +6dB, beabsichtigt? Und: Mit den Werten im Bild ist der -3dB-Punkt (wegen den +6dB also der +3dB-Punkt) irgendwo bei 56-58Hz. Das ist sicherlich nicht gewollt, hier steckt noch ein bisschen die DC-Servo-Seuche drin  Beste Grüße Ben Edith: Wenn du erlaubst, Richi, hier mein Vorschlag:  Ein Butterworth-Filter 3. Ordnung mit 20Hz Grenzfrequenz. Ich habe die Stufe ohne Verstärkung gewählt, um später den Ausgang entweder von IC2a oder IC2b abgreifen zu können, also Rumpelfilter schaltbar. Edith²: Die Widerstandswerte sind aus der E96-Reihe, also die bei Reichelt als "METALL xyz" beschaffbaren. [Beitrag von FlexBen am 26. Jun 2012, 19:09 bearbeitet] |

||

|

audiophilanthrop

Inventar |

#28

erstellt: 26. Jun 2012, 21:56

|

|

|

Thema Rauschen: OPs mit extrem niedriger Spannungsrauschdichte bringen bei MM m.E. nicht viel, bzw. können wegen des erhöhten Stromrauschens sogar kontraproduktiv sein. Wenn ich z.B. mein OMP10 nehme, dann ist das mit R = 300 Ohm und L = 750 mH angegeben. Ergibt einen Impedanzbetrag von etwa 3 kOhm bei 1 kHz und 30 kOhm bei 10 kHz. Ein Resonanzbuckel (als Folge der Interaktion von L und Kabel- plus Eingangs-C) zieht das sogar noch weiter hoch. D.h. spätestens bei einigen kHz ist ein OP mit moderater Spannungsrauscharmut, aber weniger Stromrauschen deutlich im Vorteil (so 0,6-0,7 pA/sqrt(Hz) wären schon ganz gut, und da liegt auch ein 5534er). Und genau deswegen verwenden Top-Phonostufen auch FET-Eingänge, idealerweise mit Kaskode wegen der sonst erheblichen nichtlinearen Eingangskapazität (der Herr Borbely ist schon nicht blöd). Wäre z.B. ein Fall für 'nen OPA637. FETs mögen wegen ihrer recht deutlich korrelierten Rauschquellen am liebsten resistiv-induktive Quellen. [Beitrag von audiophilanthrop am 26. Jun 2012, 22:08 bearbeitet] |

||

|

KSTR

Inventar |

#29

erstellt: 26. Jun 2012, 23:34

|

|

|

Der Richi ist echt im Pech. Bei seinem Vorschlag pass die Grenzfrequenz nicht (-3dB@56Hz, -12dB@19Hz), und "Linkwitz-Riley" gibt es nur in gerader Ordnung (weil per Definition ein Butterworth²). Es ist deshalb auch nur ein entkoppeltes 3-fach-Passiv-Filter mit dem entprechend flachen Rolloff. FlexBens Butterworth3 sieht dagegen gut aus. Und könnte bei Bedarf mit untiger Methode auch mit Gain laufen (falls nötig) : Man kann zwar so wie Richi den mittleren R auch vom -IN abholen (und kann dann mit den Gain-Rs die Verstärkung wahlfrei einstellen), das ist aber bzgl Noise-Gain schlechter als wenn man ihn vom Ausgang abholt (und wenn man Gain hat, dann muss man natürlich im gleichen Verhältnis runterteilen, so das wieder der Pegel anstünde als wäre die Verstärkung 1 und gleichzeitig der selbe Innenwiderstand zustande kommt -- also zb wieder 18k, erreicht durch 36k von oben und 36k nach Masse). Macht man diesen Spannungsteiler anders (aber mit gleichem Innenwiderstand, wieder), bzw das Gain höher, kann man den flachen Abfall ausgleichen und eine schärfere Charakeristik einstellen. Mit drei gleichen R (ohne Teiler) und C ergibt sich ein sehr butterworthiger Verlauf bei etwa Verstärkung 4.7dB (oberer R im Feedback 2k15 statt 3k). [Beitrag von KSTR am 26. Jun 2012, 23:36 bearbeitet] |

||

|

KSTR

Inventar |

#30

erstellt: 26. Jun 2012, 23:52

|

|

http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.html http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.htmlSoweit wollen wir es hier aber nicht treiben, denke ich... |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#31

erstellt: 27. Jun 2012, 09:39

|

|

|

Die Unterlagen zur Filterberechnung habe ich seinerzeit mal aus dem Internet raus kopiert und ausgedruckt, habe es aber nie praktisch eingesetzt. Die Verstärkung war genau so eingezeichnet wie ich es gemacht habe. Damit ist für mich klar, dass nicht nur ich Mist baue, sondern dass schon andere vor mir (sogar in gedruckter Form) Mist erzählt haben. Und ich habe halt (wie viele vor und nach mir) dem "gedruckten" geglaubt, ohne es nachzuprüfen. Also, bauen wir da halt ein 18dB-Filter in Butherworth, dann sind die Probleme wirklich vom Tisch. Also, übernehmen wir den Vorschlag von Ben. Zum Thema Rauschen des OPV: Hätten wir es mit einem linearen Verstärker zu tun, wäre die Überlegung richtig, dass das Strom-Rauschen bei einem hohen Quellwiderstand massgebend ist. Dies ist ja ersichtlich, wenn die Vergleiche mit dem thermischen Rauschen eines Widerstandes anstellen. Nun haben wir aber eine Bassanhebung und eine Höhenabsenkung von jeweils knapp 20dB. Das bedeutet, dass das Rauschen bei hohen Frequenzen als Folge der hohen Impedanz des Systems um 20dB weniger ins Gewicht fällt als im Mittenbereich, hingegen das Rauschen im Bass wiedrum 20dB stärker gewichtet wird als das Mittelton-Rauschen. Daher bin ich von einer Impedanz von rund 3k ausgegangen, weil dies "entzerr-berücksichtigt" etwa der mittleren Impedanz entsprechen würde. Und damit gäbe es kaum einen Unterschied zwischen AD797 und NE5534. Wie aber erklärt spielt nicht nur die Quellimpedanz eine Rolle, sondern auch die Widerstände in der Gegenkopplung, vorab R2. An diesem fällt die Rauschspannung (aus I Rausch und R) an und diese ist proportional zu R. Damit erreiche ich ein tieferes Rauschen als mit einem NE5534. Mit einem FET-Eingang (TL071) ist das Rauschen bei einem linearen Verstärker mit 30dB Verstärkung und 10k Quellimpedanz wesentlich höher (ca. 20dB) als mit einem NE5534 unter gleichen Voraussetzungen. Und mit dem AD797 liege ich im vorliegenden Fall um gute 6dB besser (an den 47 Ohm) als mit dem NE5534. Ich will gar nicht wissen, wo ich mit einem TL071 lande (das habe ich auch schon versucht!) Und sicher ist der TL nicht das Ende der Fanenstange, aber auch andere FET-OPV sind nicht wirklich rauscharm. Also, mit einem FET-OPV habe ich da eigentlich keine Chance. Eine Konstrruktion wie beim HPS 1 oder 2 ist eine etwas andere Baustelle, zumindest was den Aufwand betrifft. Und Schaltungen mit parallel geschalteten Transistoren funktionieren nur optimal, wenn sie selektiert sind. Natürlich sind FET etwas weniger kritisch, weil sie von Natur aus eine "längere" Kennlinie haben als bipolare. Der Aufwand ist aber nicht zu unterschätzen. Und letztlich kommen wir immer an den einen Punkt: Wie gut ist unser Gerät und wie gut ist das Quellmaterial? Wenn wir in der Praxis von einem Rauschabstand von maximal 60dB bei einer Schallplatte ausgehen nützt ein Rauschabstand von besser als 70dB nichts, weil es auf das Ausgangssignal keinen hörbaren Einfluss mehr hat. |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#32

erstellt: 27. Jun 2012, 13:42

|

|

|

Es geht vorran, schön   Richi, ärger dich nicht. Ich glaub auch das meiste aus Büchern (aber nicht alles aus Foren, darum ist der Fehler jetzt wohl "ans Licht gekommen". Eigentlich wäre für den Rumpelfilter wohl eine Bessel-Charakteristik besser, aber ich habe keine Lust, das von Hand zu rechnen und keinen calculator dafür online gefunden  ... aber da das nur die R-Werte ändert, kann man das ja später auchnoch ändern. ... aber da das nur die R-Werte ändert, kann man das ja später auchnoch ändern.Wer baut und testet das Ding mal? Gruß Ben |

||

|

Da_Makl

Stammgast |

#33

erstellt: 27. Jun 2012, 15:16

|

|

|

FlexBen.. ich will das Ding eigentlich aufbauen. ich wollte jetzt nur noch abwarten, bis ihr mit eurer Diskussion durch seid!  mit der Entwicklung von sowas kenn ich mich leider rein gar nicht aus. Ob ich mit dem Aufbau klar komm, stellt sich jetzt dann erst noch heraus!  Ein kompletter Schaltplan würd mich grad im Moment aber noch recht freuen!  da Makl [Beitrag von Da_Makl am 27. Jun 2012, 15:19 bearbeitet] |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#34

erstellt: 27. Jun 2012, 16:05

|

|

|

Kompletter Schaltplan:  Dazu ein paar Anmerkungen: Der Plan zeigt einen Kanal, für Stereo brauchst du also zwei. Den Pegelabgleich dann wie im allerersten Post beschrieben durchführen. Benötigte Versorgungsspannung +15V, -15V, also Symmetrisch gegen Masse. Das Konstrukt um S1 und C18-C22 kannst du durch ein gesockeltes Cx ersetzen, wie im ersten Post des Threads beschrieben. JP2 kannst du weglassen und IC2 Pin 7 direkt mit R12 verbinden (so als ob auf JP2 Pins 2 und 3 verbunden wären). Dann ist der Subsonic mit im Signalweg. Bei Fragen fragen  Gruß Ben |

||

|

Captain-Chaos

Hat sich gelöscht |

#35

erstellt: 27. Jun 2012, 16:18

|

|

|

Also ich würde mich mit einem Platinen-Layout beteiligen. Ich würde das Layout so gestalten, dass man pro Widerstand zwei parallel schalten kann. Wer möchte kann sich so dem errechneten Wert weiter annähern. 1%ige MKP Kondensatoren sollten zumindest in der RIAA-Entzerrung Verwendung finden. Kennt jemand eine gute Bezugsquelle? Was ist mit dem Netzteil, soll das mit auf die Platine? Mit den Opamps kann ja jeder sein eigenes Süppchen kochen. |

||

|

Da_Makl

Stammgast |

#36

erstellt: 27. Jun 2012, 17:04

|

|

|

hi FlexBen! gibts die Grafik in irgendwie anders auch noch? man kann die Werte kaum lesen? Der IC ganz links ist auch nochmal der NE5532? les ich das richtig? und weil dieser ja seine Schaltung doppelt "drin hat" nimmt man pro Signalweg zum Bauen auch nur einen her oder? könnte man diesen Schaltplan auch so zeichnen, dass man an den ICs die Belegung der Füßchen hat? das wäre für mich gaaaaanz toll! sonst bau ich da später noch n Scheiss zusammen, ich sehs kommen! Ich geh jetzt erstmal an See... verstehn tu ichs sowieso nichts hier!  bis später! Da Makl PS: Captain Chaos: Netzteil hatte Richie extern "geplant" da die Platine bei manchen ja in nem größeren Verstärker mit untergebracht werden soll, wo dann ein Netzteil bereits vorhanden ist. Bei mir kommts zwar extra, aber da hat er schon irgendwie Recht damit! Vor allem, wenn ihr jetzt noch ein Platinenlayout erstellen wollt. (vll. einmal mit und einmal ohne?  ) ) [Beitrag von Da_Makl am 27. Jun 2012, 17:11 bearbeitet] |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#37

erstellt: 27. Jun 2012, 17:51

|

|

|

Ich habe eben mal angefangen zu Layouten. Man bekommt beide Kanäle auf eine halbe Europlatine (Eagle-Freeware-Maximum), allerdings ohne Netzteil. Ich verwende für meine Projekte gerne die Fischer-Alugehäuse, gibt's bei Reichelt (mal bei Reichelt nach KOH suchen). Darin kann man Platinen auch stapeln, sodass eine zweite Netzteilplatine im selben Gehäuse Platz hätte (oder in einem zweiten identischen Gehäuse, wenn man Abstand zwischen Trafo und Preamp haben will). Zu den hochgenauen Kondensatoren und Widerständen im Entzerrungsteil: Hier zusätzlichen Platz auf der Platine für parallele R zu benutzen finde ich vom Ansatz her falsch. Bei Reichelt gibt es 1%-Widerstände der E96-Reihe, die man zusätzlich noch selektieren kann, wenn man will, ebenso kann man die Cs selektieren. Ich finde die Abweichungen im Frequenzgang verschwindend gering, da ist nach wie vor der Lautsprecher das viel stärker linear verzerrende Glied in der Kette. Mit selektierten statt parallelen Bauteilen hat man a) weniger Platz auf der Platine verbraucht und b) die Sicherheit, dass die statistische Verringerung der Abweichung vom Sollwert auch tatsächlich eingetroffen ist. @Da Makl: Die Grafik ist sehr hochauflösend, benutz mal in der HiFi-Forum-Galerie den "Bild herunterladen"-Link, dann siehst du das Bild in voller Auflösung. Die Pinnummern stehen auch schon dran. Beachte, dass die "einsamen" Pins bei C11 und C12 zu IC2 gehören, also die Pins 4 und 8 vom 5532 sind. Der 5532 ist ein Doppel-OP, das hast du richtig erkannt, du brauchst also nur einen (pro Kanal), der dann IC2a und IC2b im Plan darstellt. Gruß, Ben Edit: R3 und R4 sowie R5 und R6 könnte man noch zusammenfassen, stelle ich gerade fest. Wie gesagt, die komplette E96-Reihe gibts bei Reichelt. [Beitrag von FlexBen am 27. Jun 2012, 18:04 bearbeitet] |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#38

erstellt: 27. Jun 2012, 18:04

|

|

|

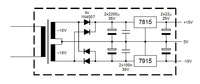

Ich habe Markus (Da Markl) zwei Vorschläge gemacht: Im Prinzip diesen hier mit einem Trafo mit 2x15V~  und, weil er noch ein AC-Netzteil mit 15V hat ein passendes, also mit zwei Dioden (Einweggleichrichtung). Beim Zweiten wäre die ganze Gleichrichterei und Siebkette inkl. Stabi auf dem Entzerrerprint angedacht, beim ersten in einem separaten Gehäuse (Stecker-Gehäuse oder Kleingehäuse). |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#39

erstellt: 27. Jun 2012, 18:13

|

|

|

Wenn ich beim Aufbau nicht live dabei bin empfehle ich immer die Variante mit AC-Netzteil, dann kann sich niemand ausversehen umbringen  Da ja auch das Nachrüsten eines bestehenden Amps ohne MM-Eingang möglich sein soll, bin ich dafür, das Netzteil auf einen gesonderten Print zu schieben. |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#40

erstellt: 27. Jun 2012, 18:28

|

|

|

Zur Thematik der Pararllel-Schaltung von Widerständen: Das habe ich nur für die Entzerrung vorgesehen gehabt, weil dies die einzig wirklich kritischen Bauteile sind. Die optimalen Werte wären für R3+4 1.42k und für R5+6 14.62k. Nun ist es natürlich so, dass die Abweichungen bei den gewählten Werten maximal -0.03dB / + 0.01dB betragen würden. Mit 1% Widerständen von 1.43k und 14.7k entständen Abweichungen von -0.07dB bei 100Hz. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit man dies treiben will. Für höhere Genauigkeit müsste man die Kondensatoren ausmessen und halt wirklich mit parallel betriebenen 1% Widerständen versuchen, die Sache hin zu bekommen. Aber wie Ben schon sagte, die Lautsprecher sind um ein vielfaches schlechter und auch das System ist alles andere als linear, von den Platten ganz zu schweigen... |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#41

erstellt: 27. Jun 2012, 21:06

|

|

|

Richie, könntest du noch etwas zu meinen Fragen aus Post  #27 sagen? Spannungsfestigkeit C2 und C7, MKS-4 vs. MKS-2 bei C3, C8. #27 sagen? Spannungsfestigkeit C2 und C7, MKS-4 vs. MKS-2 bei C3, C8.Sobald Markus den Prototyp positiv getestet hat würde ich mich bereit erklären, ein Layout zu erstellen. Captain-Chaos, wenn du willst überlasse ich das auch dir oder wir machen das gemeinsam. Ich kann dann auch vier bis sechs halbeurogroße Prototypen zweilagig ätzen und zu Selbstkosten verteilen. Beste Grüße, Ben |

||

|

Captain-Chaos

Hat sich gelöscht |

#42

erstellt: 27. Jun 2012, 21:56

|

|

|

Hallo Ben, nee, mach Du das ruhig, Du hast auch schon mit dem Schaltplan angefangen. Als ich das Angebot gemacht hatte, haben sich unsere Antworten überschnitten, so dass ich den Plan erst gesehen habe als ich meinen Beitrag erstellt habe. Und mit dem Layout hast Du ohnehin schon angefangen  Es wäre nur schade, wenn das Thema im Sande verlaufen würde. [Beitrag von Captain-Chaos am 27. Jun 2012, 21:57 bearbeitet] |

||

|

Da_Makl

Stammgast |

#43

erstellt: 27. Jun 2012, 22:51

|

|

|

ohjee. Leute! ihr setzt mich hier unter Druck!  ich geh am Freitag mal Teile holen. Im Laufe der nächsten Woche versuche ich dann, mal einen Kanal aufzubauen! ich geh am Freitag mal Teile holen. Im Laufe der nächsten Woche versuche ich dann, mal einen Kanal aufzubauen!allerdings versprechen kann ichs nicht, muss am 13ten eigentlich erstmal ne wichtige Prüfung schreiben.. Im Sand wird das Thema nicht verlaufen, jedenfalls nicht von meiner Seite, ob ich euch allerdings schnell genug Ergebnisse liefern kann ist fraglich! ;-) Wenn ich mich nun an den Schaltplan von FlexBen halte (via. Bilddownload ist das ganze jetzt tatsächlich viel schärfer! Danke für den Tipp!), tauchen gleich mal 3 Fragen auf: 1.: beim IC1, dem AD797 sind an Pin 7 und 8 jeweils die +Pole vom Trafo kommend, gekennzeichnet mit diesen Doppelpfeilen.. richtig? jetzt sind diese Doppelpfeile rechts daneben nochmal, allerdings mit 4 und 8 auf den "Leitungen Richtung IC". Warum? 2. was ist JP 2 relativ weit rechts, kurz vor dem Signalausgang? hat wohl irgendwas mit dem Subsonic zu tun...!?! 3. Das da oben Links ist das Netzteil? sieht viel einfacher aus als der Aufbau von Richi? Fehlt da noch was? danke die Herren!  da Makl [Beitrag von Da_Makl am 27. Jun 2012, 22:53 bearbeitet] |

||

|

FlexBen

Stammgast |

#44

erstellt: 27. Jun 2012, 23:32

|

|

|

Hallo Markus, ich wollte dich nicht hetzen, tut mir leid. Deine Klausur geht natürlich vor, keine Frage! Ich werde das Teil dann selber mal aufbauen, allerdings kann das ne Woche dauern. Eher zwei. Deine Fragen zum Schaltplan beantworte ich natürlich trotzdem: Zu 1.: Bei IC1 sind Pin7 an +15V und Pin4 an -15V. Rechts daneben ( da wo C11 und C12 sind) sind die Pins 4 und 8 von IC2, also vom 5532, abgebildet. Also IC2 Pin8 an +15V und Pin4 an -15V. Zu 2.: Mit JP2 kann man den Subsonic aus dem Signalweg nehmen oder zuschalten. Zu 3.: Ja, da fehlt noch was, eigentlich fast alles :D. Das Netzteil ist ja extern geplant, deswegen ist hier nur eine kleine Glättung mit C13&C14 vorgesehen. Wenn du noch ein Netzteil brauchst, bau eins mit einem AC-Steckernetzteil und Einweggleichrichter, du hast von Richi soweit ich weiß schon einen passenden Plan bekommen. Dadurch müsstest du nur mit Schutzkleinspannung arbeiten und läufst nicht Gefahr, dich umzubringen. Gruß, Ben |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#45

erstellt: 28. Jun 2012, 08:36

|

|

|

Ben schrieb:

Zu C2 und C7: Diese sollen (wie bei Kondis üblich) Gleichspannung abtrennen. Nun haben wir aber keine Ahnung, ob am Ausgang des OPV eine positive oder negative Spannung entsteht. Wir können nur mutmassen. Bei C2 wird es eher eine negative Spannung am Ausgang geben, bei C7 ist alles möglich, je nach eingestellter Verstärkung (Widerstandswerte). Der OPV hat am Eingang NPN-Transistoren. Diese sind durch R1 (Noninvers) und die ganze Kette R3 bis 6 (Invers) an Masse bezw. Ausgang gelegt. In diesen Widerständen fliesst der Basisstrom, daher entsteht an ihnen eine kleine Spannung und die ist folglich negativ. Wären die Widerstände gleich gross und der Strom ebenfalls würden sich die entstehenden Spannungen aufheben. Durch die unterschiedlichen Widerstandswerte entstehen unterschiedliche Spannungen und die grössere Spannung ist am grösseren Widerstand, bei OPV 1 am Noninvers In. Folglich wird der Ausgang tendenziell eher eine negative Ausgangsspannung haben. Solange der Elko funktioniert und auch sonst nichts defekt ist bleibt die Spannung bei einigen mV und das verträgt ein Elko auch falsch rum, wenn es kein Tantal ist. Es ist aber sinnvoller, bei diesen Elkos eine Spannungsfestigkeit von 25V vorzusehen, dann zerplatzen diese auch nicht, wenn mal eine etwas höhere falsche Spannung anliegt. Bei OPV 2 wissen wir nicht, was raus kommt, tendenziell eher eine negative Spannung, denn OPV 1 wird ja eher eine negative Spannung liefern und das kopplet sich direkt an OPV 2 weiter. Für einen Versuch kann man ja mal die Spannungen messen, die da entstehen. Und dann wird entschieden, wie rum die Elkos eingebaut werden. Zu C3: MKS2 (5%) genügt. Es geht ja hier nur darum, die "empfindlichen Seelen" zu beruhigen, welche keinen Elko im Signalweg möchten. Also wird dieser mit einer Folie überbrückt. Man kann sich nun mal die Werte eines 2200 Mikrofarad-Elkos ansehen. (  http://www.reichelt....03a429dfd46452cd2655 ). Da ist die Impedanz bei 100kHz (2200 My, 25V) 0.022 Ohm. Was für einen Einfluss kann dieser Kondensator bei 20Hz haben (XC 0.0036 Ohm) im Vergleich zu den 47 Ohm von R2? Und welchen Einfluss hat C3 im Verhältnis? Sein XC wird bei 13346 Hz gleich gross wie jenes des Elkos bei 20Hz. Und wenn wir ESR wieder ins Spiel bringen, so ist dieser Einfluss gleich gross wie XC bei 3.4Hz. C3 kann daran nichts mehr ändern, aber wie gesagt, es beruhigt. http://www.reichelt....03a429dfd46452cd2655 ). Da ist die Impedanz bei 100kHz (2200 My, 25V) 0.022 Ohm. Was für einen Einfluss kann dieser Kondensator bei 20Hz haben (XC 0.0036 Ohm) im Vergleich zu den 47 Ohm von R2? Und welchen Einfluss hat C3 im Verhältnis? Sein XC wird bei 13346 Hz gleich gross wie jenes des Elkos bei 20Hz. Und wenn wir ESR wieder ins Spiel bringen, so ist dieser Einfluss gleich gross wie XC bei 3.4Hz. C3 kann daran nichts mehr ändern, aber wie gesagt, es beruhigt.Und noch etwas: Bei Studer Studiomischpulten sind DUTZENDE von Elkos im Signalweg verbaut und kein Schwein interessiert sich darum. Und es sind ganz normale billige Elkos. Wenn mit solchen Gerätschaften CDs aufgenommen werden, was ist dann da zu erwarten? Und trotzdem verwenden wir solche CDs als Referenz. Zu C8: MKS2 (5%) genügt. Gehen wir mal von einem üblichen Verstärker-Eingang aus, dann haben wir es mit einer Eingangsimpedanz von mindestens 22k zu tun. Bei 20Hz bedeutet dies einen Spannungsabfall am Kondensator von rund 10% (Pegelabfall -0.052dB). Jetzt kann man sich überlegen, was der Kondensator für Werte haben müsste, die einen Einfluss haben könnten. KEINE! Etwas anders sieht es bei Filtern aus, wo R und XC in etwa gleich gross sind. Da wären Einflüsse denkbar, aber bei einem Koppelkondensator? |

||

|

Da_Makl

Stammgast |

#46

erstellt: 28. Jun 2012, 10:31

|

|

|

ach wie peinlich.. ich erkenn also nichtmal nen Schalter auf nem Schaltplan..

nicht umbringen klingt doch sinnvoll.. Zum Netzteil: ich hab hier noch ein gemini Steckernetzteil liegen: 15V 500mA AC. Typ: A481500500V Man findet aber leider nichts zu dem Ding. Es diente früher zur Stromversorgung eines DJ-Mischpults, darum bin ich darauf gekommen, dass ich es verwenden könnte. Wie das nun im Inneren Aufgebaut ist und ob Siebung, Glättung oder sonstwas drin ist, ist fraglich, es hat jedenfalls nur einen 2-adrigen Ausgang, was nach meinen (beschränkten) Verständnis nicht mit dem Schaltplan zusammenpasst. (+15V, -15V, GND sind ja 3...) Aufbringen tu ich das Scheissding auch nicht, damit ich da mal reinkucken könnte.. aufsägen/brechen will ichs nicht, weil ichs dann ja auch nichtmehr hernehmen kann. (für mich müsste der Thread hier "Entzerrer-Vorverstärker für Noobs" heißen) in 2 Wochen sollte ich (wenigstens einen Kanal auch mal aufgebaut bekommen, allerdings wärs sicher nicht schlecht, wenn einer von euch (FlexBen) das Gerät auch baut. Weil ich kann euch im Endeffekt ja nur sagen, obs funktioniert, wenn nicht, kann ich nur sagen, dass es nicht funktionert. An was es dann liegt, würde ich sicher nie rausfinden können!  da Makl (der Sozialwesen studiert  ) ) |

||

|

Köter

Inventar |

#47

erstellt: 28. Jun 2012, 11:49

|

|

|

Ich würde die Schaltung auch aufbauen, allerdings ist das bei mir erst in frühestens 4 Wochen möglich...  Grüße Ps: - Ich würde die PSU extern aufbauen. - Im Entzerrerteil mit parallelen R´s zu arbeiten finde ich Sinnvoll... @Richi: Klasse ausführungen, schön Nah an der Praxis, Gefällt mir! [Beitrag von Köter am 28. Jun 2012, 11:52 bearbeitet] |

||

|

tsaG1337

Stammgast |

#48

erstellt: 28. Jun 2012, 12:05

|

|

|

Wäre auch dabei, das ist genau das was ich für mein aktuelles Projekt suche. Externe PSU ist sinnig. |

||

|

Captain-Chaos

Hat sich gelöscht |

#49

erstellt: 28. Jun 2012, 13:17

|

|

|

Hallo Köter,

Ich denke das ist so geplant, wenn ich den Schaltplan von Ben sehe. Es gab zuvor Pläne , wo es nicht so deutlich wurde. Deswegen mein Vorschlag. Widerstände R3-R8 sind parallel, um genauere Werte zu bekommen. Ben dachte bestimmt ich wollte die dann nochmal parallel ausführen, das wären dann also insgesamt 12 Sück...:D |

||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#50

erstellt: 28. Jun 2012, 15:22

|

|

|

Da_Makl

Stammgast |

#51

erstellt: 28. Jun 2012, 15:46

|

|

|

genial Richi! Danke!  Das da kommt (bei mir) dann auf ner Platine mit ins Preampgehäuse. da Makl |

||

| ||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Röhren-Vorverstärker richi44 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 31 Beiträge |

|

Ausgangsübertrager für Phono Vorverstärker ZackPlonk am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 4 Beiträge |

|

Hilfestellung Phono Vorverstärker Perfektion! DanZac1979 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 7 Beiträge |

|

Röhren-Vorverstärker richi44 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |

|

Entzerr-Vorverstärker zucker am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 46 Beiträge |

|

RP1 - RIAA-Phono-Pre mit INA163 Köter am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 284 Beiträge |

|

Rund um den Vorverstärker zucker am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 74 Beiträge |

|

Planung und Aufbau Vorverstärker Paul123321 am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 9 Beiträge |

|

diskret aufgebauter Vorverstärker - Lesenswert! hax0r am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 242 Beiträge |

|

Vorstellung Vorverstärker Selbstbau auf Modulbasis DesisfeiHiFi am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 14 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads der letzten 7 Tage

- Hotel Modus deaktivieren

- "diese anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr speicherplatz verfügbar zu machen"

- Von HD+ zurück zu Standard-TV

- Remotekabel anschließen, aber wie und wo?

- Hisense verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN

- Audiodeskription ausschalten (in ZDF App) 803er

- Umschalten von TV auf Radio

- Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV

- Pro 7 und Sat 1 auf einmal weg.

- Markierung an Lautsprecherkabel - welche Norm?

Top 10 Threads der letzten 50 Tage

- Hotel Modus deaktivieren

- "diese anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr speicherplatz verfügbar zu machen"

- Von HD+ zurück zu Standard-TV

- Remotekabel anschließen, aber wie und wo?

- Hisense verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN

- Audiodeskription ausschalten (in ZDF App) 803er

- Umschalten von TV auf Radio

- Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV

- Pro 7 und Sat 1 auf einmal weg.

- Markierung an Lautsprecherkabel - welche Norm?

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )

- Neuestes Mitgliedpuzuaudio

- Gesamtzahl an Themen1.551.914

- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.193