| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Vollsymmetrischer Verstärker | |

|

|

||||

Vollsymmetrischer Verstärker+A -A |

||||||||

| Autor |

| |||||||

|

Röhrenzauber

Gesperrt |

#151

erstellt: 20. Mrz 2016, 19:16

|

|||||||

|

Hi,Matthias Erst mal Danke für deinen ausführlichen Bericht.Das Hilft mir schon gut weiter !! Das mit Delta (Differnzbildung)war mir noch im Kopf hängengeblieben. (war mir aber wieder unsicher). Mit dem Ri(Ausgangswiderstand), (dem Arbeitswiderstand etwa 3-4 x Ri) komm ich ins Rutschen manchmal. Wenn solche Stufen mit(Anodendrossel)und (hoher Miller Kapazität) belastet wird,und noch kein Höhenabfall aufkommt ist doch alles okay.  Ich glaube der Miller wirkt am grössten zwischen Kathode und Gitter ? Ich glaube der Miller wirkt am grössten zwischen Kathode und Gitter ?Gruss Röhrenzauber |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#152

erstellt: 20. Mrz 2016, 19:21

|

|||||||

|

Hallo Matthias, das Datenblatt hatte ich mir angeschaut, dachte jedoch (bis du mich eines Besseren belehrt hast), dass es sich um 1,25Vs maximale Ausgangsspannung handelt. Wenn ich den Eingang auf 2Veff hochlege, kann ich auch mit der ECC81 gute Dämpfungsfaktoren erreichen, jedoch habe ich Bedenken wegen der Eingangskapazität, das werde ich mal simulieren. Ich dachte an ein Thema wie "Planung und Bau eines Hybrid-NF-Verstärkers mit vollsymmetrischer Endstufe" oder so ähnlich. Grüße, Thomas |

||||||||

|

|

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#153

erstellt: 21. Mrz 2016, 10:20

|

|||||||

|

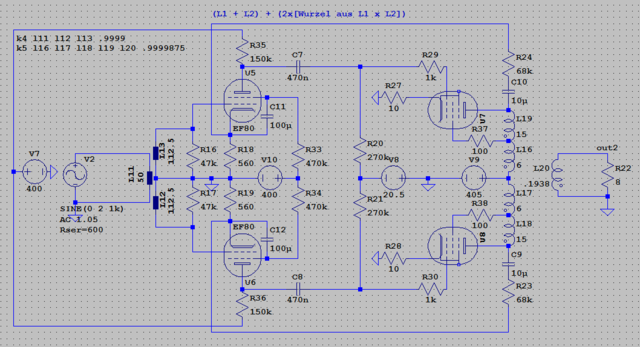

Hallo, ich habe ein wenig mit der ECC81 und Anodendrossel gearbeitet - folgende Erkenntnisse habe ich daraus gezogen: - bei 1kHz liegt die Eingangsimpedanz der ECC81-Stufe bei etwa 83k, was auf eine Eingangskapazität von 1,92x10^-9 F, also 1,9nF hinweist - hier liegt die Simulation offenbar weit von den Datenblattangaben entfernt. - für eine Eingangsspannung von 1,5Veff reicht die Gegenkopplung für nur etwa 16,5dB aus, bei 2Veff sind es etwa 17,5dB. deshalb habe ich den Gedanken etwas weiter gesponnen und bin bei einer RC-gekoppelten Pentodenstufe gelandet - die auch ohne Gegenkopplung sehr breitbandig ist und mit der etwa 21dB Gegenkopplung bei 1,5Veff möglich sind. Der Klirr ist beinahe gleich, nur k2 ist minimal größer. Der Dämpfungsfaktor liegt bei "35". das sieht nun folgendermaßen aus:  Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#154

erstellt: 21. Mrz 2016, 12:51

|

|||||||

|

Moin Thomas, Dieser Entwurf ähnelt sehr dem meinigen aus #136... Allerdings schaffe ich es damit nur auf einen DF von ~15. Bist Du sicher mit Deinen 35?

Da stimmt irgendwas nicht...ich komme da auf einen Eingangswiderstand (ohne Gitterableitwiderstand) von ~820kOhm bei 10kHz...entspricht einer Miller-Kapazität von ~20pF ohne Verdrahtung... Der PGA2311 kann "unbuffered" eine Last von 660Ohm treiben...sein Ri sollte also <=660Ohm sein. Über den Eingangsübertrager sieht die ECC dann irgendwas in der Größenordnung 1-2kOhm...da sollte es also keinen nennenswerten Pegelabfall, selbst bei 200pF Miller geben... Übrigens hat sich der Kollege Reinhöfer, mit der Terminierung mit 47pF der Sekundärseiten des Eingangsübertragers sicher was gedacht... Wenn Du mit der Pentoden-Geschichte tatsächlich auf einen DF von 35 kommst, ist das die bessere Wahl...sonst doch die ECC81...spart eine Röhre. Gruß, Matthias |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#155

erstellt: 21. Mrz 2016, 13:18

|

|||||||

|

Hallo Matthias, ich komme auf einen Ri von 0,23 Ohm, was 34,78 entspricht. Gemessen habe ich bei 1Weff am 8 Ohm-Lastwiderstand im Vergleich zum "offenen" Sekundäranschluss. Was natürlich störend ist - der niederohmige Spannungsteiler, welcher 3,5mAeff bei Vollaussteuerung für den Rk der EF80 bereitstellt. Auch verwunderlich ist, dass die Spannung am Rk der Vorröhre ins Negative geht - ist das überhaupt möglich bzw. habe ich hier irgendwas zu befürchten? Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#156

erstellt: 21. Mrz 2016, 21:56

|

|||||||

|

Hallo Thomas, Ich habe Deine letzte Schaltung übernommen und hinsichtlich Ri/DF simuliert... Ich erhalte: Ue=0,78Vss (0.2758Veff)für Ua=2,8274Veff ~1W an 8Ohm Ohne Last steigt Ua auf 3,0284Veff... Daraus folgend: Ri=((3,0284/2,8274)-1) x 8 =0,569Ohm Auch die Simulation mit zwei verschiedenen Lasten führt zu gleichem Ergebnis... 8Ohm Last: Ua=2,8274Veff Il=0,3534Aeff 80Ohm Last: Ua=3,0076Veff Il=0.03759Aeff Daraus die Spannungsdifferenz ergibt 0,1802V und die Stromdifferenz 0,31581A...Ri als Quotient daraus, ergibt wieder 0,5706Ohm Also gleiches Ergebnis, von Rundungsfehlern mal abgesehen. Wie Du da auf 0,23Ohm kommst ...Rätsel...selbst wenn ich den angenommenen Rdc sekundär (0,13Ohm) auf 0 setze, komme ich da nicht hin.

Na und? Was willst Du nun tun? "Duschen ohne nass werden?"

Entscheident ist doch der Potentialunterschied zwischen G1 und Kathode...Solange Ug<Uk, ist die Welt doch rund, egal welchen Wert nun Uk annimmt, auch negativ... Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 21. Mrz 2016, 21:57 bearbeitet] |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#157

erstellt: 21. Mrz 2016, 22:11

|

|||||||

|

Hallo Matthias, mir ist gerade der Unterschied aufgefallen - im Schaltplan fehlt die Mitkopplung. Ohne diese komme ich auf die gleichen Werte wie du. Ich werde jetzt einige Teile bestellen und einen Testaufbau machen - mal sehen, was dabei herauskommt. Bzgl. des niederohmigen Spannungsteilers - das Problem wird die Belastung des Teilerwiderstandes, welcher 2W haben muss, somit habe ich nur 5% Toleranz und muss abgleichen. Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#158

erstellt: 22. Mrz 2016, 01:41

|

|||||||

|

Hi Thomas, Ja, die Sache mit der Mitkoppelung könnte natürlich sein...aktueller Schaltplan? Zum Thema Abgleich... Mein lezter Ausflug zum Thema Pentoden hat mich zur Beschaffung von 20xEF80,10xEF800 und 10xEF86 geführt. Nicht ein einziges "Paar" ließ sich daraus selektieren, obwohl so wohlklingende Stempel wie "Telefunken" und "Siemens"! Also müssen da ganz dringend Abgleichmöglichkeiten her, auch in Hinblick darauf, dass die 7591 sicher auch keine wirklichen Paare ergeben. Auch die, von Herbert vorgeschlagenen, Trimmer-Kondensatoren sollten da Beachtung finden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich wirklich der "letzte Moikaner" bin, der Röhren wirklich selektiert ausliefert. Bei unseren ER300B soll die Paargleichheit bei <2mA Anodenstromdifferenz in zwei verschiedenen Arbeitspunkten liegen, wobei aber meist <1mA erreicht wird. Bei selbst sehr hochpreisigen "werksgematchten Paaren" habe ich oftmals bis zu 10mA in einem Arbeitspunkt...von 2- oder 3-Punkt-Matching wollen wir da mal gar nicht reden...obwohl regelmäßig gleiche Anodenstromangaben auf den Verpackungen (Russland) oder Begleitblättern (China) eingetragen sind. Extrembeispiele sind z.B. PSVANES, wo 65mA auf beiden Zertifikaten angegeben sind und gemessen 80 bzw. 88mA anliegen...Und das bei einem Paarpreis von fast 900€! Also bitte Abgleichmöglichkeiten für BIAS der Endröhren und Verstärkung der Vorstufen, nebst Frequenzgangkorrektur der jeweiligen "Hälften" vorsehen... Gruß, Matthias |

||||||||

|

Goldrohr

Stammgast |

#159

erstellt: 22. Mrz 2016, 09:19

|

|||||||

|

Bei den Gegenkopplungsgraden, von denen wir hier reden, sind Gain-Unterschiede in der Vorstufe praktisch egal. Eine Bias-Einstellung für die Endröhren ist nahezu immer sehr sinnvoll. Gruss, GR |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#160

erstellt: 22. Mrz 2016, 09:45

|

|||||||

|

Servus Thomas,

Bei Bürklin gibt es (seit mehr als einem Jahr auch für den Privatmann) MOX-Widerstände (also induktionsfrei) von Vitrohm mit Belastbarkeiten von 2[W] (bis 1[MOhm]) und 3[W] (bis 100[kOhm]) und 2% Toleranz - da sollte nichts mehr abgeglichen werden müssen:  https://www.bürklin....ch=57578&suggestion= https://www.bürklin....ch=57578&suggestion= https://www.bürklin....ch=39025&suggestion= https://www.bürklin....ch=39025&suggestion=Die Dinger sind für eine maximale Betriebsspannung von 500[Veff] (2[W] Type) bzw. 750[Veff] (3[W] Type) spezifiziert - das paßt also zur Anwendung. Die Teile setzt man dann bei Bedarf noch auf Keramikperlen, damit der Widerstandskörper die Leiterplatte nicht berühren (und verschmurgeln) kann und gut ists:  https://www.bürklin....Keramikisolierperlen https://www.bürklin....KeramikisolierperlenNachdem diese Widerstände ja nur bei sehr hohen Aussteuerpegeln richtig belastet werden (wodurch der TK - maximal +/-1% für eine Temperaturänderung von 50[°C] - relevant werden könnte), sollte dieses Thema damit hinreichend professionell bearbeitet sein. Im Datenblatt ist zwar ein TK von +/-200[ppm] angegeben - allerdings ist es in der Realität als extrem unwahrscheinlich einzustufen, daß der eine Gegenkopplungswiderstand mit -200[ppm] und der andere Gegenkopplungswiderstand mit +200[ppm] daherkommt. Das wäre im allerschlimmsten Fall (gegenläufiger TK mit Maximaltoleranz, 50[°] Temperaturänderung und dann noch ein Widerstand an der +2% Toleranzgrenze und der andere Widerstand an der -2% Toleranzgrenze) dann ein Verstärkungsunterschied zwischen den beiden Verstärkerhälften von ca. 0.51[dB] - nichts, was mir schlaflose Nächte bereiten würde. Wenn es bei Dir doch graue Haare verursachen sollte, dann müßtest Du die Widerstände halt aus einer größeren Menge auf exakt gleichen Widerstandswert selektieren und anschließend im Backofen nachprüfen, ob der TK der Widerstände den gleichen Betrag und das gleiche Vorzeichen hat. Ich habe mit diesen Widerstandsreihen von Vitroohm (bis rauf zu den 4[W] Typen) seit Jahrzehnten die allerbesten Erfahrungen. Alternativ könntest Du Dir natürlich aus einer größeren Anzahl von 0.1%-igen Widerständen (deren einzelne Widerstandswerte (wegen Belastung und Erwärmung) aber recht nahe beieinander liegen sollten) Deinen Wunschwiderstandswert zusammenbauen:  https://www.bürklin....ch=23117&suggestion= https://www.bürklin....ch=23117&suggestion=Hier müßte man aber möglicherweise eine Kombination aus Serien- und Parallelschaltung (maximale Betriebsspannung: 350[Veff]) verwenden, um die Spannungsbelastbarkeitsspezifikation dieser Widerstände nicht zu verletzen. Absolut abgleichfrei wäre diese Sache mit Widerstandstoleranzen von +/-0.1% und einem TK von +/-25[ppm] (= +/-0.125% bei 50[°C] Temperaturänderung auf jeden Fall (maximaler, durch diese Widerstände hervorgerufener Verstärkungsunterschied zwischen den beiden Verstärkerhälften im allerschlimmsten Fall: 0.039[dB]). Ich selbst bin kein Freund von Abgleichelementen in einer Schaltung (erhöhter Zeitaufwand, Möglichkeit des Falschabgleichs, erhöhtes Ausfallrisiko dieser Abgleichkomponenten, verringerte Langzeitstabilität dieser Abgleichkomponenten). Deswegen versuche ich persönlich in meinen Schaltungen, die Anzahl der Abgleichkomponenten auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren (oder, Idealfall: Abgleichkomponenten völlig zu vermeiden). Bei dem weiter oben erwähnten Trimmkondensator für die kapazitive Symmetrie geht diese Vermeidung bei Präzisionsschaltungen leider nicht. Die einzige Alternative wäre hier, die beiden Schaltungszweige durch Präzisionskondensatoren (z.B. Styroflex) relativ großer Kapazitätswerte so weit zusätzlich zu belasten, daß die variablen Kapazitäten und deren Toleranzen (Röhren, Verdrahtung) prozentual nur noch einen so kleinen Unterschied ausmachen können, daß das nicht mehr ins Gewicht fällt. Aber diese (künstlich erhöhten) kapazitiven Lasten muß die Schaltung halt erst mal (ohne sonstige Negativeffekte) treiben können --> Niederohmigkeit zwingend erforderlich. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Mrz 2016, 10:51 bearbeitet] |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#161

erstellt: 22. Mrz 2016, 13:04

|

|||||||

|

Moin, Dass man mit engtollerierten Widerständen und Kondensatoren eine gewisse Schaltungssymmetrie erreichen kann, ist doch völlig klar. Allerdings bezog ich mich auf die Tolleranzen der Röhren...und da ist es eben nicht so leicht, wirkliche Paare zu beschaffen...und mit Tolleranzen unter 0,1% wird das wohl gleich gar nix. Was nutzt also eine völlig symmetrische Schaltungsumgebung, wenn die verwendeten Röhren nicht symmetrisch sind? Da ist also irgendwie doch eine Mimik notwendig, die eine Abgleichmöglichkeit schafft. Zumindest dann, wenn man tatsächlich die simulierten Klirrwerte der Schaltung nahezu erreichen will. Gerade bei Mehrgitterröhren. Zehn verschiedene Pentoden ergaben zehn unterschiedliche Klirrwerte in einer Schaltung mit Gegenkoppelung...die gleicht nämlich nicht alles aus. Hier reden wir aber sogar von echten Röhren-Quartetten... und das bei EF80 oder 86...na viel Spaß. Gruß, Matthias |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#162

erstellt: 22. Mrz 2016, 13:37

|

|||||||

|

Servus Matthias, meine Einlassung bezog sich auf die Formulierung von Thomas bezüglich der 5%-igen Hochlastwiderstände - hier wollte ich ihm eine enger tolerierte, im Handel für Privatleute erhältliche Alternative aufzeigen (und ein paar Kommentare dazu loswerden). Daß das durch die Röhrentoleranzen sowieso alles konterkariert wird, wenn man nicht schaltungstechnisch gegensteuert, ist eh klar. Und "schaltungstechnisch gegensteuern" kann hier z.B. heißen: Sinnvolle lokale Stufengegenkopplung, ggf. in Verbindung mit präzisen (halbleiterbasierten) Ruhestromreglern (die nur DC sehen und nichts vom Signal). Sonst wird das - aus meiner Sicht - mit Symmetriefehlern im unteren einstelligen Prozentbereich nichts. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 22. Mrz 2016, 13:44 bearbeitet] |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#163

erstellt: 22. Mrz 2016, 14:15

|

|||||||

|

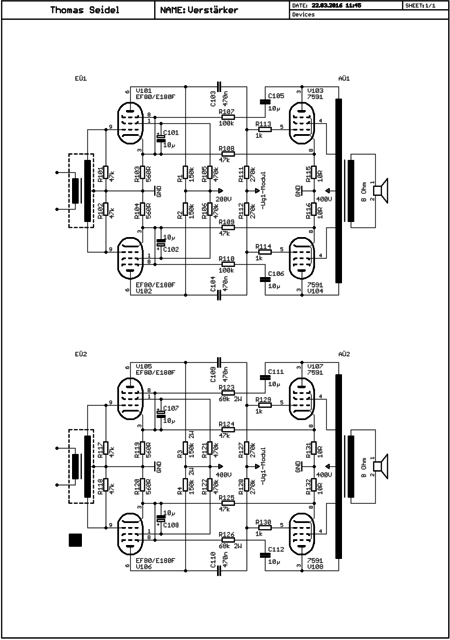

Hallo Matthias, aktuell sieht der Schaltplan so aus - die Abgleichmöglichkeiten sind noch nicht eingezeichnet.  Vorgesehen hatte ich für den Erstaufbau die EF860, welche ja der EF800 identisch ist. Um Röhrentoleranzen wenigstens einigermaßen auszugleichen, habe ich die Treiberstufe stromgegengekoppelt, ob das ausreicht, wird sich zeigen. Ansonsten hat die globale Gegenkopplung einen Betrag von 22,5dB, das sollte doch auch einige Fehler ausgleichen - natürlich nicht alles. Immerhin hat die Gegenkopplung bei RC-Kopplung nicht so viele Frequenzgangfehler auszugleichen. Eine Ruhestromeinstellung für jede Röhre ist sowieso vorgesehen, jedoch extern über eine Platine, mit der man alle Röhren per Präsisionstrimmer einstellen kann. Geregelt wird diese Gittervorspannung mit 7924, die Anodenspannung mit der von mir entworfenen Platine mit BUZ80 und LM317. Ich hatte diese Ruhestromeinstellung mit 4mm Buchsen am Gehäuse geplant, mit denen man einfach per Laborleitungen an ein Multimeter gehen kann, ohne das Gerät öffnen zu müssen. In Verbindung mit der Mitkopplung ergibt sich hier ein effektiv wirksamer Widerstand von 9,998 Ohm statt der (idealen) 10 Ohm, was eine Abweichung von 0,1% bedeutet - also für die Ruhestromeinstellung völlig belanglos ist. Die Differentialtrimmer sind parallel zu den G1 Endröhren vorgesehen, ich denke, hier sollten Größenordnungen um 10pF reichen. Simuliert habe ich mit 30pF Eingang (10pF Eingangskapazität der 7591 lt. Datenblatt, 20pF Verdrahtungskapazität). Bei einem "oberen" Teilerwiderstand von 68k und 2% Toleranz könnte der Wert um jeweils 1360 Ohm in eine Richtung schwanken, bei einem Teilerverhältnis von 121:1 wäre der Fehler auf jeden Fall zu vernachlässigen. Die Frage ist, wie man die Endröhren am besten symmetriert - im Bezug auf die Kennlinienfelder. Bisher war ich nur mit dem TAD-Matching zufrieden, konnte es aber nur an 6V6 und 6L6GC testen, außerdem bietet TAD leider keine 7591, weshalb ich auf die EHX zurückgreifen werde, auch, weil mir die Tung-Sol-Variante unverhältnismäßig teuer erscheint, da aus dem gleichen Röhrenwerk stammend. Weiterhin werde ich die E180F ausprobieren, welche in Simulationen sehr ähnliche Ergebnisse liefert. Wichtig ist mir eine Ersatzteilversorgung auf lange Sicht, was auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt (der Studienarbeit) zu betrachten ist - weshalb ich mich zunächst mit 4 Sätzen à 4 Röhren EF860 und E180F einzudecken. Bei gerade mal 2,5mA Kathodenruhestrom und Ua = Ug2 = 100V sollten die Vorröhren jedoch länger halten. Wenn ich von 5000 Stunden pro Vorstufenröhren- und 1000 Stunden pro Endröhrensatz ausgehe, sollte ich vorstufenseitig beinahe 3,5 Jahre mit 4 Stunden pro Tag Betriebsdauer "hinkommen". Wie sich die Enröhren verhalten wird sich zeigen, im 6V6 Verstärker zeigten die Endröhren nach 1800 Stunden Alterungserscheinungen, im 6L6 Verstärker bisher (jedoch ohne Gehäuse) gute 500 Stunden. Der ECC99 bekam nach 500 Stunden neue Röhren, in diesem Verstärker sind die Endröhren jedoch teilweise außerhalb ihrer Spezifikationen im Betrieb (Verlustleistung bei Aussteuerungsgrad 0,5..0,7 überschritten). Eine weitere Überlegung wäre, den Verstärker in ein 19"-Gehäuse einzubauen, in dem die Röhren liegend verbaut werden. Dies würde dem "professionellen" Hintergrund der Schaltung näher kommen als ein klassischer Röhrenaltar. Zur Zeit suche ich nach analogen VU-Anzeigen mit 40dB Dynamikumfang, welche ich eventuell in die Frontplatte integrieren möchte, alternativ eine Anzeige des Betriebsstroms, welcher zumindest teilweise Auskunft über den aktuellen Aussteuerungszustand gibt - so hatte ich es beim 6V6-Verstärker realisiert, welcher bei 110mA Gleichstromaufnahme seine Vollaussteuerung erreichte. Grüße, Thomas |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#164

erstellt: 22. Mrz 2016, 14:24

|

|||||||

Da brauchts dann aber einen logarithmischen Anzeigeverstärker vorne dran. Grüße Herbert |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#165

erstellt: 22. Mrz 2016, 14:35

|

|||||||

|

Hallo Herbert, ich habe ehrlichgesagt auch noch nicht viele analoge 40dB-VU-Meter gesehen. Digital mit LEDs gibt es sowas mit einem Umfang von -30dB..+5dB von ELV als Bausatz, aber man bekommt natürlich nur einen Schaltplan, wenn man den Bausatz kauft. Für 20dB Dynamikumfang reicht ja auch einfach eine Einweggleichrichtung mit Elko. Grüße, Thomas |

||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#166

erstellt: 23. Mrz 2016, 13:43

|

|||||||

|

Hallo Thomas, mit den beiden Gegen- und Mitkopplungen im Primärkreis hast einen Verstärker, dessen Leistungsabgabe sich mit der Impedanz des Lautsprechers verändert. Daher hast du auch unwahrscheinliche Werte für den Dämpfungsfaktor ermittelt. Die Kathoden-Kathoden-Kopplung wird das Signal bei steigender Impedanz (zum Beispiel auf dem Weg zur Resonanzfrequenz im Bass) absenken. Der Bass ist dann futsch. Ob die GK über die Anode der Endröhre das wieder einfängt, wird von der Gesamtauslegung abhängen. Auf keinen Fall kannst du die Gesamt-GK auf einen gewünschten GK-Grad hin auslegen. Sonst riskierst du, dass eine Mehrwegbox in den Übergangsfrequenzen losbrüllt oder schweigt. Die beiden werden so abzustimmen sein, dass auch bei Änderungen im Impedanzgang die Signalspannung gleich bleibt. Auch sollte man ein Auge auf die Toleranzen der Röhren haben. Bei einem Wechsel wird die GK neu abzustimmen sein. Bei meinem Bassverstärker habe ich ja auch eine solche doppelte GK realisiert und kann daher abschätzen, wie kompliziert diese Abstimmung ist. Bei einem Versuchsaufbau solltest du einen hochbelastbaren Regelwiderstand bis 40 Ohm verwenden, die Koppelwiderstände variabel auslegen und für die Einpegelung durchaus eine Stunde Zeit einplanen. Gruß sb [Beitrag von selbstbauen am 23. Mrz 2016, 13:45 bearbeitet] |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#167

erstellt: 24. Mrz 2016, 00:47

|

|||||||

|

Hallo sb, ich habe das gerade mal mit einem 16-Ohm Lautsprecher (natürlich mit angepasster Sekundärinduktivität) simuliert. In der Praxis werde ich wohl auf Breitband und Transmissionline oder Expo-Horn zurückgreifen, wie es sich verhält, wird sich zeigen. Grüße, Thomas |

||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#168

erstellt: 24. Mrz 2016, 02:02

|

|||||||

|

Die Frage ist, wie verhält sich das Signal, wenn die Impedanz steigt oder fällt? Wenn die Ausgangsspannung sinkt, wenn die Impedanz steigt, dann wird die Box bescheiden klingen. Gruß sb |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#169

erstellt: 24. Mrz 2016, 20:21

|

|||||||

|

Hallo sb, mit RC-Kopplung und Mitkopplung komme ich auf einen DF von 35, das stellt mich zufrieden und er geht nicht mehr in den negativen Bereich. Grüße, Thomas |

||||||||

|

DB

Inventar |

#170

erstellt: 25. Mrz 2016, 11:42

|

|||||||

Das ist doch ein praxistauglicher Wert. Mehr bleibt nach der Frequenzweiche ohnehin kaum übrig. MfG DB |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#171

erstellt: 25. Mrz 2016, 15:22

|

|||||||

|

Hallo DB, ich denke auch, dass das ausreichend ist. Ich bin auch immer auf der Suche nach LS mit einigermaßen gutmütigem Impedanzverhalten. Grüße, Thomas [Beitrag von GüntherGünther am 25. Mrz 2016, 15:43 bearbeitet] |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#172

erstellt: 25. Mrz 2016, 15:46

|

|||||||

|

Hallo Thomas, Ich habe mal ein wenig mit Deiner letzten Schaltung simuliert. Irgendwas stimmt da nicht... Du hast da in einem Kanal 68k und in dem anderen 100k in der Gegenkoppelung. Das ändert jedoch nicht viel daran, dass Deine Mitkoppelung mit 47k, bar jeglicher Wirkung ist. Die 100k-Version hat somit einen Ri=0,711Ohm (DF 11,25/8Ohm) und die 68k-Version hat einen Ri=0,5777 (DF 13,85/8Ohm), simuliert mit 0,13Ohm Rdc/sekundär. Um in die, von Dir beschriebenen Regionen, DF~30 zu kommen, muss der Mitkoppelungswiderstand 4,7kOhm oder niedriger sein (Die 68k-Version ergibt dann einen DF von 29,5). Allerding klirrt die Geschichte dann mächtig! Ermittelt habe ich um die 1,2% (fast ausschließlich K3/5/7...) bei 30W. Bei 1W sind es schon >0,2%...Ohne Mitkoppelung sind es nur 0,4%/30W und 0,04%/1W. Also so ganz ist es das noch nicht...  Übrigens, ein simulierter Zweitontest 40Hz/6kHz (4:1) zeigt mir ganz klar, warum ich nix mit gegengekoppelten PP-Pentoden "am Hut hab". Gruß, Matthias |

||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#173

erstellt: 25. Mrz 2016, 19:24

|

|||||||

|

Hallo Thomas,

du ignorierst das Problem weiterhin. Du solltest dich aber an der Zahl nicht erfreuen, denn sie ist völlig ohne Belang, solange eine Rückkopplung im Spiel ist, die in ihrem RK-Grad auf die Impedanzänderungen des Lautsprechers reagiert. Dass sie nicht mehr negativ wird, liegt nur daran, dass sie wirkungslos ist, weil die Anoden-Rückkopplung dominant ist. Aber auch diese ist impedanzabhängig. Hinzu kommt, dass eine GK von der Kathode einer Pentode immer auch die (ansonsten irrelevante) Schirmgitterkennlinie in ihr Profil mit aufnimmt. Daher auch die hohen Verzerrungsanteile bei der dominanten Mitkopplung in der Simulation von Matthias. Eine Rückkopplung von Kathode zu Kathode geht nur zufriedenstellend bei einer Triode. Beide Rückkopplungen sollte doch in einer auch über Laständerungen konstanten Beziehung zueinander stehen. Das tun sie aber nicht, wenn die RK von der Kathode auch noch das Schirmgitter mitschleppt, die von der Anode aber nur das reine Audiosignal dagegen hält. Gruß sb |

||||||||

|

DB

Inventar |

#174

erstellt: 25. Mrz 2016, 22:47

|

|||||||

Das müssen sowohl Gegen- als auch Mitkopplung. Will man das nicht, muß man den Verstärker rein mit Stromquellen als Endstufe (nicht gegengekoppelte Pentoden) aufbauen.

... was sich problemlos beheben läßt, wenn man die Schirmgitterspannung ggü. der Katode festhält.

Nö.

s.o. DB |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#175

erstellt: 26. Mrz 2016, 20:09

|

|||||||

|

Hallo Matthias,

Mit Mitkopplung (jedoch 10k statt 47k), Gegenkopplung 68k überbrückt mit 4,7pF und 0,13 Ohm Sekundärwiderstand erreiche ich Folgendes: - Klirrfaktor 0,07%, k2 (Fourier Component) 1.083e-03, k3 5.850e-03 - bei Eingangsspannung 0,24Veff (entsprechend 0,98Weff am Ausgang) - Spannung an 8 Ohm: 2.8022Veff - Spannung am offenen Ende: 2.8842Veff --> Ri = 0,23 Ohm, DF = 34,78 Bei Mitkopplung = 47k: - Klirrfaktor 0,19%, k2 2.137e-04, k3 3.781e-02 - Spannung an 8 Ohm: 2.6036Veff - Spannung am offenen Ende: 2.7102Veff --> Ri = 0,33 Ohm, DF = 24,24

Intermodulation? Wie macht man das mit dem Zweitontest? Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#176

erstellt: 27. Mrz 2016, 01:40

|

|||||||

|

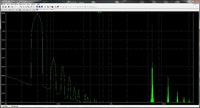

Hallo Thomas, Ich glaube die Ursache unserer unterschiedlichen Simulationsergebnisse gefunden zu haben. Ich komme auf annähernd die gleichen Ergebnisse wie Du, wenn ich sämtliche parasitären Eigenschaften des AÜ auf der Primärseite unterschlage und einen ähnlich utopischen Koppelfaktor wie Du annehme. 0.9999875...da kannst ja gleich 1 hinschreiben  ...ich hatte eine 9 übersehen und fand schon 0,999875 recht spektakulär...finde einen realen Übertrager, der die simulierten Daten mit einem K von 0.9998 einhält und sei glücklich. ...ich hatte eine 9 übersehen und fand schon 0,999875 recht spektakulär...finde einen realen Übertrager, der die simulierten Daten mit einem K von 0.9998 einhält und sei glücklich.Reinhöfer gibt für seinen 53.23 120Ohm Rdc primär an...diese, und noch schnell 200-300pF "Parallel Capacitance" auf die Primärseite verteilt...simuliert mit einem Koppelfaktor, der annähernd der Realität entspricht, und Du wirst staunen, was Dein DF und Klirr so anstellt.    Zweitontest: Zwei Spannungsquellen in Reihe, eine mit 40Hz/2Vs, eine mit 6000Hz/0,5Vs als Eingangssignal...Transientensimulation mit 0.1u "Maximum Timestep"...FFT bestaunen, mit Augenmerk auf die Intermodulationen "links und rechts" der 6kHz und "links und rechts" der (praktisch nicht vorhandenen) Oberwellen bei 12kHz, 18kHz und 24kHz...die gehen nämlich im "Müll" unter. Sieht mit etwas realeren AÜ-Daten für die Variante 68k Gegen-, 47k-Mitkoppelung bei ca. 12W dann so aus:   Hier eine 845SE:   Auch bei rund 12W. Der geht zwar schon bei 20W "die Puste aus", aber diese kann sie wesentlich besser darstellen, als jede, noch so laute, PP-Pentoden-Geschichte... Gruß, Matthias |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#177

erstellt: 27. Mrz 2016, 01:57

|

|||||||

|

Hallo Matthias, den Kopplungsfaktor habe ich so errechnet, ich bin von 5mH ausgegangen (Reinhöfer gibt für sehr ähnliche Übertrager 4mH an) und von einer Primärinduktivität von 200H. Parallelkapazität bei jeder Primärwicklung 300pF. So "akkurat" habe ich es gemacht, da ich endlich das Bich "Simulation von Röhrenverstärkern mit Spice" im Besitz habe und gerade zum Thema Übertrager vieles gelesen habe. Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#178

erstellt: 27. Mrz 2016, 02:06

|

|||||||

|

Na Thomas, ist doch egal, was wir beide so rumsimulieren... Entscheidend ist am Ende, was in der Realität gemessen wird...und Dessen werden wir ja gewahr werden.

Und was hat Das mit dem Koppelungsfaktor gemein? Eher entscheidend ist wohl die Einfügedämpfung und der Wirkungsgrad  . .Gruß, Matthias |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#179

erstellt: 27. Mrz 2016, 12:02

|

|||||||

|

Hallo Matthias, lt. o.g. Buch gibt der Kopplungsfaktor die Streuinduktivität an. Was die Einfügedämpfung betrifft, so weiß ich leider nicht, wie man das in das Modell unterbringt. Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#180

erstellt: 27. Mrz 2016, 15:21

|

|||||||

|

Hallo Thomas, "...denn grau ist alle Theorie..." Mit dem wirklich sehr simplen Transformatoren-Modell von LTSpice kann man sich der Praxis nur annähern.  Hier habe ich mich in Post #88 mal über Koppelungsfaktoren in LTSpice ausgelassen. Hier habe ich mich in Post #88 mal über Koppelungsfaktoren in LTSpice ausgelassen.Das sind Werte, die aus jahrelangem Abgleich von Simulationsergebnissen mit realen Messungen entstanden sind. Damit simulierte Schaltungen liegen meist sehr nahe an der Realität. Gruß, Matthias |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#181

erstellt: 27. Mrz 2016, 22:57

|

|||||||

|

Hallo Matthias, schlechte Aussichten - wobei ich schon mit Mitkopplung und >20dB Gegenkopplung simuliere. Da war die ganze Sache mit der Anodendrossel ja deutlich besser, wenn auch etwas realitätsferner. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, den DF zu steigern? Die 6L6 macht bei 20dB Gegenkopplung - allerdings in Triodenschaltung bei 4K Raa - auf DF 32 ohne jegliche Mitkopplung. Grüße, Thomas |

||||||||

|

Röhrenzauber

Gesperrt |

#182

erstellt: 28. Mrz 2016, 14:45

|

|||||||

|

Hallo Thomas Habe eben das gefunden.(Und ich dachte grosse DF wären immer gut ??)  http://hoellstern.co..._Teil2_012006_mH.pdf http://hoellstern.co..._Teil2_012006_mH.pdfDa steht das ein zu hoher DF an der Lautsprecherbox wieder schlecht sein kann Wozu der Aufwand.DF30 ist doch bestimmt gross genug.  Gruss Röhrenzauber |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#183

erstellt: 28. Mrz 2016, 19:10

|

|||||||

|

Der Dämpfungsfaktor ist genau so eine Fetischzahl wie die PS beim Auto etc. Es ist eine Größe aus dem Inneren des Gesamtsystems Verstärker <--> Lautsprecher. Und damit beschreibt der Zahlenwert des Dämpfungsfaktors das Gesamtverhalten des Systems aus beliebigem Lautsprecher und beliebigem Verstärker nur sehr eingeschränkt bis gar nicht. Das man auch mit einem ordentlich ausgelegten System bestehend aus Verstärker und rein stromgesteuertem Lautsprecher (also mit einem unterirdisch schlechten Dämpfungsfaktor) sehr ansprechende Ergebnisse erzielen kann, beschreibt z.B. dieses Buch (das wohl der Alptraum jedes Dämpfungsfaktorfetischisten sein muß):  Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 28. Mrz 2016, 19:11 bearbeitet] |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#184

erstellt: 28. Mrz 2016, 21:42

|

|||||||

|

Hallo Herbert, ich kenne es aus dem Studium so - Leistungsanpassung, also DF = 1 verwendet man im HF-Bereich. Im NF-Bereich sollte die Spannungsanpassung stattfinden, also DF = möglichst hoch. Welche Vorteile bringt die Stromsteuerung von Lautsprechern? Wie wird das Überschwingen unterdrückt? Grüße, Thomas |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#185

erstellt: 29. Mrz 2016, 09:30

|

|||||||

|

Servus Thomas, beim klassischen heutigen dynamischen Lautsprecher hängt der Weg der Membranauslenkung vom durch die Lautsprecherspule fließenden Strom ab - d.h. innerhalb des linearen Aussteuerbereichs ist der Weg der Membranauslenkung im wesentlichen proportional zum Strom (und nicht zur Spannung). Bei Stromsteuerung kompensiert man weiterhin die thermischen Eigenschaften der Schwingspule (Widerstandserhöhung bei Erwärmung) vollständig aus - etwas, was bei Spannungssteuerung ebenso vollständig unter den Tisch fällt. Insofern ist die Stromsteuerung von dynamischen Lautsprechern also zunächst einmal der technisch "richtigere" Weg. Die fehlende Dämpfung kann man nun auf mehreren Wegen erreichen:

Auf jeden Fall muß man bei Stromsteuerung Lautsprecher und Verstärker als System behandeln und begreifen - muß also deutlich mehr Aufwand in das Konzept stecken. Daraus abgeleitet ist eine Kombination von beliebigen Lautsprechern mit beliebigen Verstärkern nicht mehr möglich. Wegen dieser fehlenden Flexibilität der Stromsteuerung hat sich die Spannungssteuerung aus Komfort- und Bequemlichkeitsgründen durchgesetzt (einen neuen Lautsprecher in einem stromgesteuerten System müßte man erst langwierig in das System "einpassen" - das ist Arbeit und erfordert mehr als drei Minuten Nachdenken und überschreitet damit die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Menschen heutzutage deutlich). Die Stromsteuerung wird dann komplex(er), wenn auch noch das Verhalten einer Frequenzweiche zu berücksichtigen ist. Insofern ist Stromsteuerung eigentlich ein Konzept für Breitbänder - oder für aktive Lautsprecher mit mehreren Endstufen, bei denen die Frequenzweiche vorne im elektrisch leistungslosen Teil des Verstärkers sitzt (was ebenfalls der technisch "richtigere" Weg verglichen mit den Klimmzügen wäre, die heute bei Weichen für mehrere hundert Watt Lausprecherleistung zum Teil getrieben werden). Grüße Herbert |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#186

erstellt: 29. Mrz 2016, 13:48

|

|||||||

|

Hallo Herbert, welche Art Gegenkopplung setzt man denn ein, wenn sie "sehen" soll, was die Membran macht? Wie treibt man den Innenwiderstand künstlich nach oben, ohne dabei erhöhten Klirr durch fehlende Gegenkopplung in Kauf zu nehmen? Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#187

erstellt: 30. Mrz 2016, 00:33

|

|||||||

|

Hallo,

Dem schließe ich mich vorbehaltlos an.  Eine Änderung von DF=3 auf DF=5, kann man schon noch ganz gut wahrnehmen, von DF=5 auf auf DF=10...da wird es schon anstrengend, aber an manchen Lautsprechern ergibt sich durchaus noch eine Änderung im A/B-Test (zuschaltbare Gegenkoppelung)...von DF=10 auf DF=30...tut mir leid, nicht mal an "Blödmarkt-Brüllwürfeln". Für mich ist also jeder Verstärker mit DF>10 schon perfekt...Kann aber auch an meinen Holzohren liegen.   An meinen "Homunkuli-Konstrukten" erreiche ich gern zwischen DF=8 bis DF=10, allerdings nicht durch Gegenkoppelungen, sondern durch niederohmige Trioden, kombiniert mit hochohmigen AÜ-Impedanzen. An Lautsprechern mit etwas Wirkungsgrad ist sowieso das ERSTE WATT entscheidend...gefolgt von den nächsten 4 bzw. 8W, für evtl. Lauthöranfälle...Alles darüber ruft sowieso nur die "Trachtengruppe" oder die aufgebrachte Ehefrau auf den Plan...   Mein Freund "rockt die Hütte" mit ganzen 2 x 4W aus einer  2A3 an 2A3 an  Canton Ergo, die bestimmt keine Wirkungsgradwunder sind... Gut, für Diskotheken-Lautstärken reicht es nicht, um die Aufmerksamkeit der Nachbarn hin und wieder auf sich zu ziehen, schon. Über die klangliche Reproduktion einer solchen Kette, wenn "vorn" noch ein recht gediegener CDP von Onkyo Dienst tut, brauchen wir nicht debattieren... Canton Ergo, die bestimmt keine Wirkungsgradwunder sind... Gut, für Diskotheken-Lautstärken reicht es nicht, um die Aufmerksamkeit der Nachbarn hin und wieder auf sich zu ziehen, schon. Über die klangliche Reproduktion einer solchen Kette, wenn "vorn" noch ein recht gediegener CDP von Onkyo Dienst tut, brauchen wir nicht debattieren...Was ich damit sagen will... N>30W ist doch schon sehr viel...Dabei einen DF von >15 zu erreichen, auch kein schlechtes Ergebnis...wenn dann, bei dieser Leistung der Klirr <0,5% bleibt, dann ist doch alles Ok. Thomas, auch Du wirst nicht erreichen, wozu tausende Entwickler in hundert Jahren nicht befähigt waren. Die Ansätze sind doch vielversprechend, sowohl die RC-gekoppelte Pentoden-, als auch die LC-gekoppelte Triodengeschichte, sind doch schon sehr gut. Warum baust Du nicht erst mal die Endstufe auf, und klärst ab, wo man da wirklich hinkommen kann? So teuer sind doch die beiden Pentoden und der AÜ auch nicht. Aber genau da liegen die größten "Unwägbarkeiten"...Ich wage nämlich zu bezweifeln, dass das verwendete Pentodenmodell sehr realitätsnah abbildet. Wenn das geklärt ist, hast Du mehrere Ansätze, die es gilt, in der Realität zu optimieren. Es sollte mich wundern, wenn nicht irgendetwas Brauchbares dabei heraus kommt. Du solltest Dich nur von der Prämisse verabschieden, "die eierlegende Wollmilchsau aus der Taufe zu heben"...Irgendwie wird es immer ein Kompromiss bleiben. Höchste Effizienz, bei möglichst geringem Aufwand, gepaart mit höchster Dämpfung und geringstem Klirr (der dabei auch noch ein "natürliches" Spektrum abbildet), das sind mindestens drei unvereinbare Widersprüche, die Du nun versuchst aufzulösen. Ich würde mich auf das Erreichbare, denn auf das Gewünschte konzentrieren. Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 30. Mrz 2016, 00:55 bearbeitet] |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#188

erstellt: 30. Mrz 2016, 13:25

|

|||||||

|

Hallo Matthias, du hast recht - eigentlich sind die Werte - zumindest in der Simulation - absolut zufriedenstellend. Wenn ich mir die Daten des V69b anschaue, welcher Folgendes liefert:.. - Nennleistung 35W - Klirrfaktor bei Nennleistung <0,3% - Ri = 0,8 Ohm ..so kann ich zufrieden sein, insofern die Simulation wenigstens teilweise mit der Realität übereinstimmt. Vom Klirrfaktor her kann ich mit Beispiel des 6V6 Gegentakters sagen, dass sich der Klirrfaktor real um den 5-fach simulierten Wert einpegelt, aber dennoch unter 1% bleibt. Beim ECC99 Triodenverstärker war es jedoch nicht einmal der doppelte Wert im Vergleich zur simulierten Schaltung, was zeigen dürfte, dass die Triodenmodelle offenbar akkurater sind als die Pentodenmodelle. Grüße, Thomas |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#189

erstellt: 31. Mrz 2016, 00:45

|

|||||||

|

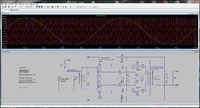

Hi Thomas, Hier meine letzte "Idee" zum Thema... Basierend auf einem Beitrag von Goldrohr, wie man das Gegenkoppelungssignal bei einem PP-Verstärker symmetrisch von der Sekundärseite beziehen kann, entstand folgender Entwurf:  Der hat einige Vorteile. Eine Möglichkeit des unbelasteten Ausgangs (abgefallenes Lautsprecherkabel) kann nicht mehr vorkommen. Die Leistung der Gegenkoppelungswiderstände liegt im einstelligen mW-Bereich. Der AÜ ist in die Gegenkoppelung aufgenommen. Das ist zwar nicht das, was ich gern tue, aber bei derartig hohen Gegenkoppelungsgraden, wirkt das auf die Phasenlage sehr heilsam. Eine gleichstrommäßige Entkoppelung der Gegenkoppelung mittels großer (spannungsfester) Kondensatoren entfällt. Sicher enthält auch dieser Entwurf noch jede Menge Optimierungspotential. Damit wir nicht wieder komplett aneinander vorbei simulieren, habe ich die "Parasiten" der Induktivitäten vermerkt. Der Entwurf macht, simuliert, ca. 30W bei 0,3%Klirr bei einem DF von ca. 15. Insgesamt doch nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass da ein realitätsnaher Koppelungsfaktor des AÜ einbezogen ist und auch die Parrallelkapazitäten und Gleichstromwiderstände der Trafos beachtet werden... Gruß, Matthias |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#190

erstellt: 31. Mrz 2016, 12:41

|

|||||||

|

Hallo Matthias, diese Topologie hatte ich auch schon einmal simuliert, aber ich hatte keine Möglichkeit gefunden, effektiv gegen die Streuspitze vorzugehen, weshalb die Schaltung oszilliert hat. Grüße, Thomas |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#191

erstellt: 06. Apr 2016, 18:38

|

|||||||

|

Servus zusammen,

.....und deswegen hab' ich jetzt mal angefangen, die Voraussetzungen für die praktische Beschäftigung mit dem Thema zu schaffen:  In höherauflösend:  http://666kb.com/i/d7v32g008r8aax161.jpg http://666kb.com/i/d7v32g008r8aax161.jpgWer findet den Fehler? Grüße Herbert |

||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#192

erstellt: 06. Apr 2016, 22:22

|

|||||||

|

Hi Herbert, Wolltest Du verschiedene Induktivitäten? Ich vermute mal einen Druckfehler in den Etiketten. Da sind wohl aus 600H mal eben 1000H geworden...Schon mal gemessen? Gruß, Matthias |

||||||||

|

Röhrenzauber

Gesperrt |

#193

erstellt: 06. Apr 2016, 23:19

|

|||||||

|

Abend Herbert Ich sehe zwei unterschiedliche Henry werte.(wahrscheinlich Jahrgangs unterschiede) Mit den Angaben(Phase ,Wicklungssinn)müsste auch okay sein. Hier bezieht sich das als (parallel geschaltete wicklungen ,mit gleichen wicklungssinn) für nur eine Endröhre  Bei zwei Endröhren im Gegentakt müsste es auch funktionieren. Dann müsste aber für jede Röhre das eingangssignal phasenverkehrt(180grad,invertiert)sein. so denke ich zumindest... Gruss Röhrenzauber [Beitrag von Röhrenzauber am 06. Apr 2016, 23:33 bearbeitet] |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#194

erstellt: 07. Apr 2016, 08:36

|

|||||||

|

Genau - da stehen einmal 1.000[H] und einmal 600[H] drauf - bei ansosten identischen Daten, Typenbezeichnung, Aussehen, Abmessungen und Gewicht. Im Lieferprogramm wird diese Drossel mit 600[H] Induktivität gelistet. Ich werd' da mal anrufen, was jetzt gilt.

Nein, bis jetzt noch nicht. Die halbwegs seriöse Messerei von so großen Induktivitäten ist a bisserl Action - und für 1.000[H] hab' ich hier nur noch ein einziges Meßgerät, was diesen Wert abdeckt: Die uralte Rohde & Schwarz LC-Präzisionsmeßbrücke "LCB". Der externe Anzeigeverstärker "SUB" dürfte da dann auch an seiner Empfindlichkeitsgrenze sein, weil: bei 30[Hz] darf man (wegen der internen Koppelinduktivitäten) auch nur noch mit recht wenig Generatorpegel in die "LCB" reingehen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Apr 2016, 08:42 bearbeitet] |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#195

erstellt: 07. Apr 2016, 10:39

|

|||||||

Nach Rücksprache mit dem Hersteller kann ich sagen: So ist es, Matthias. Die 600[H] sind korrekt, die 1.000[H] sind falsch. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Apr 2016, 10:39 bearbeitet] |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#196

erstellt: 07. Apr 2016, 23:30

|

|||||||

|

Hallo, ich habe derweile ein paar EF860 bestellt und - nur eine Spinnerei von mir - einen Haufen ECC84, mit denen ich einen UKW-Superhet - nur so nebenbei - für diesen Verstärker entwerfe. Dieses Thema wird der Studienarbeit nochmals ordentlich Schriftstoff liefern. Grüße, Thomas |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#197

erstellt: 08. Apr 2016, 00:12

|

|||||||

|

Servus Thomas,

wie viel praktische HF-Erfahrung hast Du denn für so einen "Nebenbeientwurf" eines UKW-Supers? Hast Du schon mal einen schwingenden ZF-Verstärker "ruhig gestellt"? Und hast Du schon mal eine selbstschwingende Mischstufe, die nicht oszillieren wollte, zum Schwingen gebracht? Hast Du den Oszillator so einer selbstschwingenden Mischstufe schonmal temperaturkompensiert, damit dessen Frequenz halbwegs stehen bleibt? Neugierige Grüße Herbert |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#198

erstellt: 08. Apr 2016, 00:20

|

|||||||

|

Hallo Herbert, meine HF-Erfahrungen belaufen sich bis jetzt auf einige Audione, viele von Jogis Röhrenbude nachgebaut, aber auch viel gebastelt - die Erfolgsquote stieg mit der Anzahl der gebauten Geräte. Das Superhet-Prinzip hat mich schon immer interessiert und so wollte ich damit mal anfangen - jedoch werde ich es vorerst nur bei dem Bau einer ZF-, Demodulator- und NF-Vorstufe belassen und einen fertigen Tuner verwenden, hier hatte ich entweder einen RFT 4413 (welcher ja aber eher der Wald-und-Wiesen-Geräteklasse entspringt) oder den Typ 3Si, wenn ich einen finde, könnte es aber auch ein Typ 7 werden. Ich würde quasi gern 4 ZF-Stufen verwenden, alle in Kaskodeschaltung mit ECC84, da sie sehr günstig sind. Danach ein normaler symmetrischer Ratiodetektor mit Germaniumdioden und einen Mü-Folger mit der ECC82. Grüße, Thomas [Beitrag von GüntherGünther am 08. Apr 2016, 00:21 bearbeitet] |

||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#199

erstellt: 08. Apr 2016, 06:40

|

|||||||

|

Servus Thomas, bei einem sehr grob gepeilten Innenwiderstand der ECC84 von ca. 4[kOhm] dürfte da auch in Kaskodeschaltung eine derart hohe Bedämpfung der ZF-Bandfilterkreise durch den Röhreninnenwiderstand vorliegen, daß eine sinnvolle Bandbreiteneinstellung der ZF-Bandfilter (und damit der Durchlaßkurve des gesamten ZF-Verstärkers) ausschließlich durch Parallelwiderstände (zur Variation der Kreisgüten) praktisch unmöglich sein dürfte. Mit einem "µ" von 24 dürfte auch in Kaskodenschaltung bei vier ZF-Stufen gerade so eben die erforderliche Verstärkung für einen vernünftigen und frühen Begrenzungseinsatz erreichbar sein. Die grundsätzlich größeren wirksamen Rückwirkungskapazitäten bei Trioden erfordern eine saubere Neutralisation des ZF-Verstärkers. Die deutliche Abhängigkeit des Anodenstroms von der Anodenspannung bei Trioden dürften die Gestaltung einer sauberen Regelung nicht ganz einfach machen. Die sich mit dem Anodenstrom wahrnehmbar ändernden, wirksamen Rückwirkungskapazitäten von Trioden (Stichworte: Reaktanz- oder Blindröhre) führen zu einer betriebssituationsabhängigen Kreisverstimmung der Bandfilter, was einen sauberen und stabilen Abgleich des Gesamt-ZF-Verstärkers deutlich erschweren dürfte. Die gegenüber Pentoden besseren Rauscheigenschaften der ECC84 kommen in einem UKW-ZF-Verstärker übrigens nicht groß zum Tragen, weil selbst ein UKW-Mischteil mit nur zwei Röhrensystemen (Trioden) bereits so viel Verstärkung aufweist, daß der Pegel an dessen ZF-Ausgang bei Eingangsspannungen ab ca. 2[µV] über dem Rauschflur des ZF-Verstärkers liegt. Es hat schon seine Gründe, daß UKW-FM ZF-Verstärker auch in UKW-Empfängern mit Meßgerätequalitäten (z.B. Rohde & Schwarz Ballempfänger ESB) grundsätzlich mit Pentoden aufgezogen wurden. Auf alle Fälle dürftest Du da um einen HF-gerechten Aufbau mit Metallkammerbauweise, in dem die einzelnen ZF-Stufen gegeneinander abgeschirmt sind, nicht herumkommen. Ein Aufbau nur auf einer einzigen Leiterplatte ohne Schirmmaßnahmen wird bei einer erforderlichen Gesamtverstärkung >70[dB] sonst mit einiger Wahrscheinlichkeit schwingen. Außerdem ist so eine abgeschirmte Bauweise auch im Sinne einer vernünftigen ZF-Durchschlagsfestigkeit gegen starke Kurzwellensender erforderlich. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Apr 2016, 07:01 bearbeitet] |

||||||||

|

DB

Inventar |

#200

erstellt: 08. Apr 2016, 07:11

|

|||||||

|

Hallo, ich schließe mich hier Herberts Ausführungen an. 3x oder 4x EF80, EF89, EF184 oder etwas Ähnliches wären hier zweckmäßiger. Eine oder zwei der Stufen sollte man dann als Begrenzer verwenden. Die Richtspannung der Begrenzerstufe geht dann auch prima als Steuerspannung für das magische Auge. MfG DB |

||||||||

|

GüntherGünther

Inventar |

#201

erstellt: 08. Apr 2016, 12:46

|

|||||||

|

Hallo, Kammerbauweise hatte ich sowieso vorgesehen, dazu liegender Einbau der Röhren. Was mir noch nicht ganz klar ist - aus meinen Literaturquellen habe ich erfahren, dass der Ratiodetektor bereits gute Begrenzereigenschaften aufweist - warum ist die letzte ZF-Stufe dennoch als Begrenzer ausgeführt? Würde nicht die Begrenzerwirkung des Ratiodetektors ausreichen? Grüße, Thomas |

||||||||

| ||||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

7591 Gegentakt GüntherGünther am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 8 Beiträge |

|

Ausgangsübertrager als Eingangsübertrager? Cpt_Chaos1978 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 5 Beiträge |

|

Eingangsübertrager bei Röhrenverstärker 8bitRisc am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 13 Beiträge |

|

Bzgl. Reinhöfer Ausgangsübertrager GorgTech am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 10 Beiträge |

|

Gegenkopplung einmessen haseluenne am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 5 Beiträge |

|

Single End oder Gegenkopplung lino123 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 12 Beiträge |

|

RCA 15W Endstufe - Frage Gegenkopplung ikarus75 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 14 Beiträge |

|

300B Gegentakt - erste Überlegungen GüntherGünther am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 46 Beiträge |

|

seltsamer Verstärker schirmgitter am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |

|

Mal ein paar Grundsätze für PP-Verstärker GüntherGünther am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 43 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 7 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 50 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )

- Neuestes Mitgliedpuzuaudio

- Gesamtzahl an Themen1.551.914

- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.185