| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Arbeitspunkt-Einstellung mittels Gitterwiderstand | |

|

|

||||

Arbeitspunkt-Einstellung mittels Gitterwiderstand+A -A |

||||

| Autor |

| |||

|

Adrian_Immler

Ist häufiger hier |

#1

erstellt: 07. Feb 2021, 19:10

|

|||

|

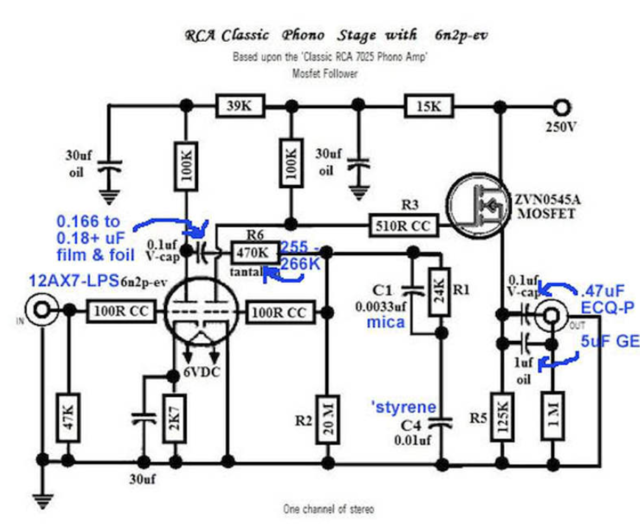

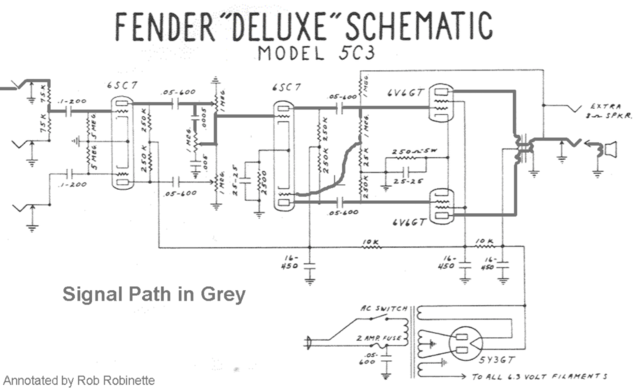

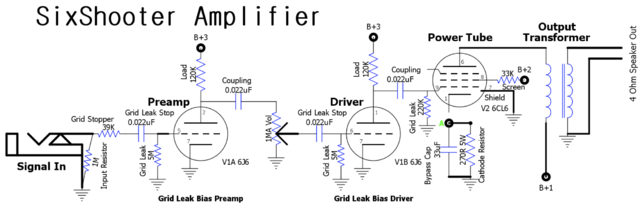

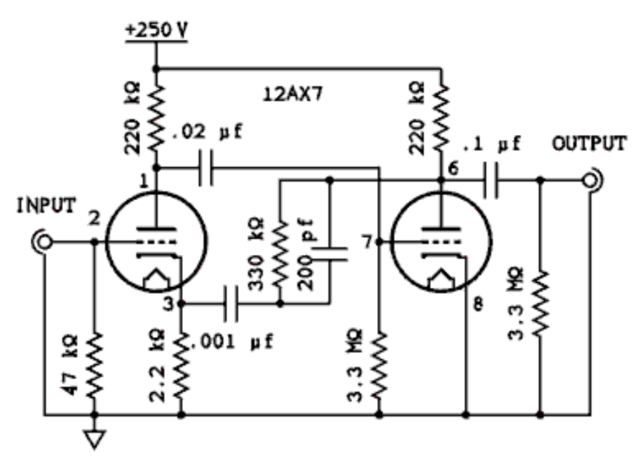

Hallo in die Runde, ich habe eine Verständnisfrage, für die ich die "Aufschlauung" durch profunde Kenner des alten Röhrenschule benötige (und ich bilde mir ein, dass es in diesem Forum gleich mehrere Veteranen mit tiefen Kenntnissen der Röhrengeschichte gibt  ) )Ab und zu bin ich im Web über Schaltungen mit "Grid Bias" gestossen. Siehe beigefügte Schemas. Für batteriebetriebene Röhren leuchtet mir diese Art der Arbeitspunkt-Einstellung auch ein - man will eine Batterie für alle Röhrenheizungen, so dass alle diese zwangsweise auf gleichem Potential (naheliegenderweise GND) sitzen. Aber Grid Bias für Röhren mit elektrisch isolierter Heizung? Welche Gründe hierfür mögen denn da die dazumaligen Entwickler gehabt haben? Danke im Voraus für alle Erläuterung! Lieber Gruss, Adrian

|

||||

|

pragmatiker

Administrator |

#2

erstellt: 07. Feb 2021, 20:15

|

|||

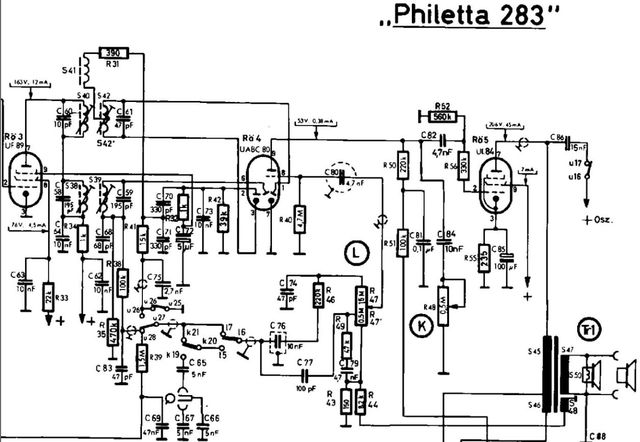

Servus Adrian, das war u.a. überall da erforderlich, wo mehrere Röhrensystem in einem Glaskolben vorhanden waren und wegen der damit einhergehenden "Multi-Funktionalität" die Pinanzahl der Röhren nicht gereicht hat - weswegen ein (an Masse liegender) einzelner Kathodenanschluß gleich die (miteinander verbundenen) Kathoden mehrerer Röhrensysteme "bedienen mußte". Ein schönes (aber beileibe nicht das einzige) Beispiel hierfür war die EABC80 / UABC80 - hier mal ein Schaltbildausriß aus dem Demodulator eine Allstrom-Philetta:  Über die Gründe in Deinen Beispielen kann man nur spekulieren. Sicher ist jedoch, daß diese Art der Arbeitspunkteinstellung ordentlich funktioniert, so lange die Pegel am (Steuer)Gitter nicht zu groß werden. Und dann hat man den (unschlagbaren) Vorteil des mit nahezu null Ohm an Masse liegenden Kathodenröhrchens, das dadurch zwischen (einem sehr niederohmig mit 6,3[V] oder mehr mit Wechselspannung geheizten) Heizfaden und der restlichen Röhre vom Gitter an aufwärts sozusagen als Abschirmblech steht - da brummt von der Heizung her sicher nix mehr in den Rest der Röhre rein - was bei Stufen, die nur kleine Pegel verarbeiten, sicher ein Plus ist. U(fk) oder R(fk)? Ist in dieser Schaltungsart nicht mehr unbedingt von majorer Bedeutung, selbst wenn die Heizung potentialmäßig bis auf den U(fk)-Grenzwert hin ganz woanders als in der Nähe von Masse steht - wichtig ist nur, daß die Kathode höchst niederohmig an die Schaltungsmasse angeleimt ist. Und: Hörbarer Brumm (gerade an Geräten mit Eingangsstufen im [mV]-Bereich (Tonabnehmer, Mikro, Pickup)) stört sehr - eventuell leicht höhere Verzerrungen, weil der Arbeitspunkt (wegen der Gitteranlaufstromschaltung) nicht genau getroffen wurde, stören dagegen sehr viel weniger. Da dürften sich viele Entwickler für die möglicherweise leicht höheren Verzerrungen entschieden haben - zumal diese Schaltungstechnik auch noch einen Widerstand weniger braucht, was bei Großserienprodukten den BWLer gefreut hat (und freut). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Feb 2021, 20:34 bearbeitet] |

||||

|

|

||||

|

DB

Inventar |

#3

erstellt: 07. Feb 2021, 22:06

|

|||

|

Ich pflichte Herbert bei: die Gittervorspannungserzeugung per Gitteranlaufstrom hat man bisweilen auch in Geräten der Studiotechnik gehabt, wo man mit Wechselstromheizung auf diese Art dennoch sehr gute Brummspannungsabstände hinbekam. Ich glaube, der Entzerrer hieß WV61 oder so. Da waren mehrere EF806 drin, die erste Stufe lief mit Gitteranlaufstrom. MfG DB |

||||

|

Adrian_Immler

Ist häufiger hier |

#4

erstellt: 07. Feb 2021, 22:24

|

|||

|

Hallo Herbert, hallo DB Danke für eure Antworten - wieder was gelernt! Was mich noch ein wenig irritiert sind die beiden Schaltungsbeispiele der Phono-Vorverstärker (1. und 4. Bild im Anhang). Da ist jeweils in der 2. Stufe die Gittervorspannung per Anlaufstrom erzeugt worden. Zwecks Brummbekämpfung wohl eher ineffizient ?! Oder wollte man da bewusst das Schaltplattesignal mit etwas mehr Oberwellen anreichern? Lg Adrian |

||||

|

pragmatiker

Administrator |

#5

erstellt: 08. Feb 2021, 08:35

|

|||

|

Servus Adrian,

Bei Schaltung #3 ist es klar: Die 6J6 ist eine (durchaus interessante, jedoch in unseren Tagen wenig beachtete) 7-polige Miniaturröhre (B7G), die mangels Pins nur einen gemeinsamen Kathodenanschluß für beide Röhrensysteme hat. Das ist nicht einer übertriebenen Sparsamkeit der Röhrenentwickler anzulasten: Die 6J6 (auch ECC91 oder 6N15P) ist für mögliche Anwendungen im Bereich UHF-Mischer / Oszillatoren bis 600[MHz] etc. gemacht worden (dazu braucht es kleine Kapazitäten und damit eine möglichst kleine Röhrenbauform) - aber nicht für Audio. Die 6J6 wird schon mit geringen Anodenspannungen in der Gegend von 100[V] gut wach - was Verstärkerkonzepte mit niedrigeren Betriebsspannungen möglich macht. Auch als UKW-Senderendstufe ist sie gut brauchbar: Bei 150[V] Anodenspannung kommen da im Gegentaktbetrieb immerhin ca. 3,5[W] raus (da fließt aber dann deutlich Gitterstrom) - eine ganze Menge Leistung für die kleine Baugröße. Der maximal zulässige Kathodenstrom pro System ist 25[mA] - damit läßt die 6J6 Typen wie ECC81 / 82 / 83 hinter sich und spielt in derselben Liga wie wie ECC88. Diese Stromergiebigkeit hat allerdings ihren Preis: 450[mA] Heizstrom sind bei dem kleinen Glaskolben schon eine Ansage. Die 6J6 ist relativ steil, was Schwingschutzmaßnahmen unbedingt erforderlich macht. Wenn man die 6J6 in Audioschaltungen betreiben will, läuft das halt auf Parallelschaltungen (zwecks Rauschreduktion), Long-Tailed-Pairs oder Differenzverstärker (ggf. mit Gegentakt-Anodendrossel) hinaus. Interessant ist die 6J6 wegen ihrer Niederohmigkeit, die niederohmige Verstärkerschaltungen erlaubt. Ich persönlich würde mit der 6J6 nur Audio-Schaltungen aufziehen, in denen beide Systeme auf etwa demselben Pegelniveau "spielen", weil diese Röhre keinen Schirm zwischen den Systemen hat - zwei Verstärkerstufen hintereinander würde ich selbst mit dieser Röhre eher nicht machen. Die 6N15P geht (weil die "Audiophilen" sie (noch?) nicht auf dem Radar haben) derzeit noch für sinnvolle Preise her:  https://www.ebay.de/..._CLK%7Cclp%3A2334524 https://www.ebay.de/..._CLK%7Cclp%3A2334524Die erste und vierte Schaltung sehen nach "modernen" Entwicklungen aus, die nicht aus der Röhrenära stammen - vielleicht sagen da die Schaltungsbeschreibungen (wenn es die denn geben sollte) mehr dazu, was sich der Entwickler dabei gedacht hat.

Glaube ich eher nicht - da kommt vermutlich auch so schon genug Obertonfülle raus....   [EDIT]: Noch was, was ich zur 6J6 gefunden habe. Die wurde ja auch in Digitalschaltungen als Flipflop in Computern eingesetzt - da störte auch die gemeinsame Kathode überhaupt nicht. Unter anderem war die wohl im IBM-604 im Einsatz - aber wohl nicht lange, weil es Zuverlässigkeitsprobleme gab:

Quelle:  http://ed-thelen.org/comp-hist/IBM-604.html#new http://ed-thelen.org/comp-hist/IBM-604.html#newSo, lange genug monologisiert...... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Feb 2021, 09:51 bearbeitet] |

||||

|

Adrian_Immler

Ist häufiger hier |

#6

erstellt: 08. Feb 2021, 14:52

|

|||

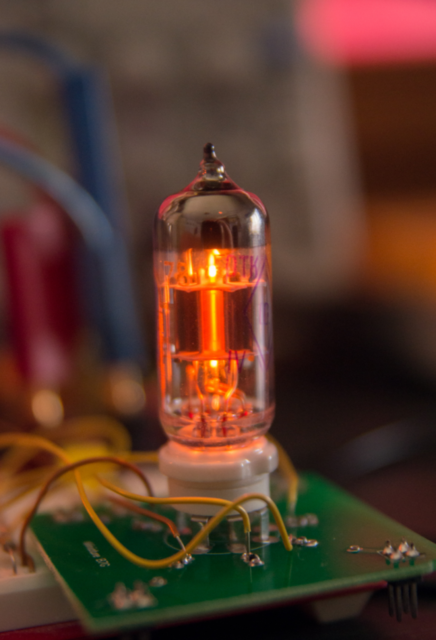

Ja, die russische Variante der 6J6, die 6N15P, ist meine Lieblingsröhre  - Glüht wunderschön (siehe Bild im Anhang) - kräftig, wie du beschreibst - smarte Grösse - preiswert, auch die passenden Sockel Habe auch 3 NOS Exemplare genannt 5964, die computertauglich sind dank zwischenschichtfreier Langlebensdauer-Spezialkathode. Dazu gesellen sich noch 300 5963er (computertaugliche ECC82), nicht mehr NOS, aber "OK" getestet. Habe eben Lust mal was anderes als Analog-Verstärker zu machen: - vielleicht eine Digitaluhr mit netten Nixies dazu (naja, ein Standard-Projekt wenn es um digitale Röhren geht...) - oder ein elektronischer Würfel, die Würfelaugen als Glimmlampen (hätte da ein paar INS-1 hierfür) - oder einen Tischrechner für Addition/Subtraktion ganzer Zahlen, Nixie-Ausgabe (das wär aber schon ein grösseres Projekt, sicher mehr als 1 Jahr) - der ultimative Knüller wär ein 1kHz 1-Bit-Röhrenrechner mit 1kBit Kernpeicher und Datenausgabe-Zeile per Glimmlampenmatrix (Zahlen und Buchstaben lassen sich ja darstellen in einer 3x5 Punktmatrix).   Damit wär ich aber wohl bis zu meiner Pensionierung (voraussichtlich 2042) beschäftigt...  Ich konnte es nicht lassen und habe schon mal ein wenig recherchiert: Allein die 1-Bit-ALU wie man sie auf Wiki findet als Beispiel, würde rund 30 5963er Röhren fressen... Und dann noch 2 Input- und ein Output-Register für 24 bit, wären 3x 24 Röhren... Plus ein Befehlsregister.. plus Umschalt-Stellen für den 1-Bit-Bus... Plus Schreibe-/Lese-Schaltungen für die Kernspeicher... plus I/O-Datenaufbereitungen (z.B. binär nach 3x5-Dot-Dezimal)... Ob da meine 300 Stück 5963er überhaupt reichen? Naja, vielleicht fangen wir mal mit dem elektronischen Würfel an... Gruss Adrian  [Beitrag von Adrian_Immler am 08. Feb 2021, 15:09 bearbeitet] |

||||

| ||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Bias Einstellung Röhrenverstärker? tobi964 am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 24 Beiträge |

|

Ra und Arbeitspunkt Cpt_Chaos1978 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |

|

Hilfe bei Bias Einstellung bei 6L6 Röhren dragonmaster_wolf am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |

|

Svetlana 6550 - C- Bias Einstellung Eroc am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |

|

BIAS Einstellung; generell eine Frage amdmann am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 8 Beiträge |

|

PPP EL34 Arbeitspunkt bzw. Ruhestrom bestimmen -JG- am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 8 Beiträge |

|

Ballad BA-T1MKII Bias Einstellung - wie? maps am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |

|

The Fisher X100 bias Einstellung? Hatzinger am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |

|

Auto BIAS Einstellung beim BlackCat 2 Verstärker prinzessin_leia am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 6 Beiträge |

|

Bias-Einstellung unter Last sehr empfehlenswert ! hoersen am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 6 Beiträge |

Foren Archiv

2021

Anzeige

Top Produkte in Röhrengeräte

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 7 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 50 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )

- Neuestes Mitgliedpuzuaudio

- Gesamtzahl an Themen1.551.914

- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.185